【2026年最新】花粉症対策はいつから?重症度ごとの考え方や治療のタイミング

花粉症とは

花粉症はアレルギー性鼻炎の一種

花粉症は、スギやヒノキ、ブタクサ、ヨモギ、カモガヤ、ハンノキ、シラカンバ(カバノキ)などの花粉(アレルゲン)に対して、免疫が過剰に反応することで起こるアレルギー性鼻炎です。

花粉を吸い込むことで体内の免疫細胞が反応し、ヒスタミンなどの化学伝達物質(メディエーター)が放出され、くしゃみ・鼻水・鼻づまりといった鼻炎症状を引き起こします。

なぜ毎年起こる?発症メカニズム

花粉が鼻や目の粘膜に付着すると、IgE抗体が肥満細胞と結合し、ヒスタミン受容体を介して免疫反応が起こります。

その結果、下鼻甲介を中心に血管が拡張し、鼻水や鼻づまり、目の充血やかゆみが現れます。

一度感作されると、花粉が空中を飛ぶシーズンごとに症状が繰り返し起こりやすくなります。

原因となる花粉の種類

春先はスギ花粉症やヒノキが中心ですが、人工林の多い地域では花粉の飛散量が増える傾向があります。

晩春から初夏にはカモガヤなどの草本植物、秋にはブタクサやヨモギ、カナムグラなどキク科植物の花粉が飛散します。

地域や時期によって原因植物は異なるため、林野庁や気象情報をもとにした花粉情報・花粉飛散予測の確認が重要です。

花粉症の症状と重症度の目安

花粉症の主な症状

代表的な症状は、

・連発するくしゃみ

・大量の鼻水

・鼻づまり(鼻詰まり)

・目のかゆみ、涙、充血(アレルギー性結膜炎)

・喉や舌の違和感、咳

重症化すると、頭痛、微熱、集中力低下、睡眠障害など全身症状を伴うこともあります。

重症度の考え方

花粉症の重症度は、症状の強さだけでなく、日常生活への影響で判断します。

「軽症」は生活に大きな支障がない状態、「中等症」は仕事や学業に影響が出始める状態、「重症」は生活全体に支障をきたすレベルです。

受診を検討すべきサイン

・市販の内服薬で症状が抑えきれない

・鼻づまりが長引き、下鼻甲介の腫れが気になる

・点眼しても目のかゆみや充血が強い

・毎年症状が悪化している

このような場合は、耳鼻咽喉科や眼科など適切な科での受診をおすすめします

オンライン診療で受診する▶

治療を始めるタイミング

理想は「症状が出る前」

花粉症治療は、症状が出る前の早めの開始が最も効果的です。

花粉が飛び始める1〜2週間前から、抗ヒスタミン薬などを内服する初期療法により、発症や悪化を防ぎやすくなります。

症状が出てからでも遅くない

すでに症状が現れていても、適切な内服薬や対症療法で症状を軽減することは可能です。

ただし、治療開始が遅れるほどコントロールは難しくなります。

毎年つらい人ほど早めが重要

モーニングアタック(朝の症状悪化)や重症化を防ぐためにも、毎年症状が強い人ほど早めの対策が重要です。

症状の重さ別|花粉症の主な治療法と対策

軽症の場合

軽症では、市販薬や抗ヒスタミン薬の内服、点鼻薬、点眼薬、セルフケアが中心となります。

マスクやメガネの着用、帰宅後の洗顔・うがい、生理食塩水での鼻うがいも有効です。

中等症の場合

症状が強い場合は、処方薬による薬物療法が基本です。

眠気などの副作用を考慮しながら薬を選択し、必要に応じて点鼻薬や点眼を併用します。

重症の場合

ステロイド製剤やロイコトリエン拮抗薬、アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法・皮下免疫療法)などが検討されます。

一部では後鼻神経切断術などの、手術が選択されるケースもあります。

花粉症治療で使われる代表的な薬と特徴

抗ヒスタミン薬は花粉症治療の中心で、フェキソフェナジンなど眠気が出にくい内服薬もあります。

点鼻薬は鼻づまりに、点眼薬は目の症状に有効です。

副作用や生活への影響を考慮し、医師や薬剤師と相談しながら選びましょう。

オンラインで医師に相談する▶

花粉の飛散時期とピーク|治療・対策を始める目安

花粉症対策では、花粉情報の確認が欠かせません。

スギは2月下旬から4月、ヒノキは3月から5月がピークとなることが多く、地域差もあります。

気象庁などが公開している花粉飛散情報を活用することで、治療開始や外出対策の判断がしやすくなります。

【2026年】花粉の飛散傾向

【2026年】各地域の花粉飛散傾向

引用元:日本気象協会「日本気象協会 2026年 春の花粉飛散予測(第2報)」

日常生活でできる花粉症対策とセルフケア

外出時はマスクやメガネを着用し、花粉の付着を防ぎましょう。

帰宅後は花粉を室内に持ち込まないよう、衣類のケアや洗顔・うがいを徹底します。

十分な睡眠や体調管理も、免疫バランスを保つうえで重要です。

花粉症は治る?長期的な治療と付き合い方

花粉症は自然に完治するケースは少なく、根治を目指す場合は免疫療法が選択肢となります。

ただし、体質やライフスタイルによって最適な治療は異なります。

毎年の症状を軽くするためにも、早めの治療開始と継続的な対策が重要です。

まとめ

花粉症は「症状が出てから対処する病気」ではなく、花粉が飛ぶ前から準備することで軽くできる疾患です。

症状の重さに応じた治療法と対策を理解し、花粉情報を活用しながら、無理のない方法で対策を続けましょう。

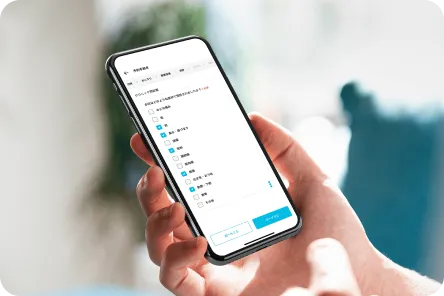

通院が難しい場合でも、オンライン診療を活用すれば自宅から診察・処方まで完結できます。

オンライン診療SOKUYAKUでは、当日に処方薬を自宅まで配送することも可能ですので、症状がひどい場合や予防を考えている方は、利用をご検討ください。

花粉症をオンラインで受診できる医療機関を探す⇒

花粉症は、日本人の多くが悩まされている国民病ともいわれる鼻アレルギー疾患です。

くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみといった症状が毎年のように繰り返し現れ、生活の質(QOL)を大きく低下させます。

「症状が出てから治療すればいい」「毎年のことだから我慢している」という方も少なくありません。しかし現在の診療ガイドラインや学会の見解では、花粉症は早めに治療を始めるほど、症状を軽く抑えられることが明確になっています。

本記事では、

・花粉症の基本的な仕組み

・症状の重さ(重症度)ごとの考え方

・治療を始めるタイミング

・薬、生活対策、花粉飛散情報の活用法

を整理しが分かる全体像を解説します。

花粉症とは

花粉症はアレルギー性鼻炎の一種

花粉症は、スギやヒノキ、ブタクサ、ヨモギ、カモガヤ、ハンノキ、シラカンバ(カバノキ)などの花粉(アレルゲン)に対して、免疫が過剰に反応することで起こるアレルギー性鼻炎です。

花粉を吸い込むことで体内の免疫細胞が反応し、ヒスタミンなどの化学伝達物質(メディエーター)が放出され、くしゃみ・鼻水・鼻づまりといった鼻炎症状を引き起こします。

なぜ毎年起こる?発症メカニズム

花粉が鼻や目の粘膜に付着すると、IgE抗体が肥満細胞と結合し、ヒスタミン受容体を介して免疫反応が起こります。

その結果、下鼻甲介を中心に血管が拡張し、鼻水や鼻づまり、目の充血やかゆみが現れます。

一度感作されると、花粉が空中を飛ぶシーズンごとに症状が繰り返し起こりやすくなります。

原因となる花粉の種類

春先はスギ花粉症やヒノキが中心ですが、人工林の多い地域では花粉の飛散量が増える傾向があります。

晩春から初夏にはカモガヤなどの草本植物、秋にはブタクサやヨモギ、カナムグラなどキク科植物の花粉が飛散します。

地域や時期によって原因植物は異なるため、林野庁や気象情報をもとにした花粉情報・花粉飛散予測の確認が重要です。

花粉症の症状と重症度の目安

花粉症の主な症状

代表的な症状は、

・連発するくしゃみ

・大量の鼻水

・鼻づまり(鼻詰まり)

・目のかゆみ、涙、充血(アレルギー性結膜炎)

・喉や舌の違和感、咳

重症化すると、頭痛、微熱、集中力低下、睡眠障害など全身症状を伴うこともあります。

重症度の考え方

花粉症の重症度は、症状の強さだけでなく、日常生活への影響で判断します。

「軽症」は生活に大きな支障がない状態、「中等症」は仕事や学業に影響が出始める状態、「重症」は生活全体に支障をきたすレベルです。

受診を検討すべきサイン

・市販の内服薬で症状が抑えきれない

・鼻づまりが長引き、下鼻甲介の腫れが気になる

・点眼しても目のかゆみや充血が強い

・毎年症状が悪化している

このような場合は、耳鼻咽喉科や眼科など適切な科での受診をおすすめします

治療を始めるタイミング

理想は「症状が出る前」

花粉症治療は、症状が出る前の早めの開始が最も効果的です。

花粉が飛び始める1〜2週間前から、抗ヒスタミン薬などを内服する初期療法により、発症や悪化を防ぎやすくなります。

症状が出てからでも遅くない

すでに症状が現れていても、適切な内服薬や対症療法で症状を軽減することは可能です。

ただし、治療開始が遅れるほどコントロールは難しくなります。

毎年つらい人ほど早めが重要

モーニングアタック(朝の症状悪化)や重症化を防ぐためにも、毎年症状が強い人ほど早めの対策が重要です。

症状の重さ別|花粉症の主な治療法と対策

軽症の場合

軽症では、市販薬や抗ヒスタミン薬の内服、点鼻薬、点眼薬、セルフケアが中心となります。

マスクやメガネの着用、帰宅後の洗顔・うがい、生理食塩水での鼻うがいも有効です。

中等症の場合

症状が強い場合は、処方薬による薬物療法が基本です。

眠気などの副作用を考慮しながら薬を選択し、必要に応じて点鼻薬や点眼を併用します。

重症の場合

ステロイド製剤やロイコトリエン拮抗薬、アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法・皮下免疫療法)などが検討されます。

一部では後鼻神経切断術などの、手術が選択されるケースもあります。

花粉症治療で使われる代表的な薬と特徴

抗ヒスタミン薬は花粉症治療の中心で、フェキソフェナジンなど眠気が出にくい内服薬もあります。

点鼻薬は鼻づまりに、点眼薬は目の症状に有効です。

副作用や生活への影響を考慮し、医師や薬剤師と相談しながら選びましょう。

花粉の飛散時期とピーク|治療・対策を始める目安

花粉症対策では、花粉情報の確認が欠かせません。

スギは2月下旬から4月、ヒノキは3月から5月がピークとなることが多く、地域差もあります。

気象庁などが公開している花粉飛散情報を活用することで、治療開始や外出対策の判断がしやすくなります。

【2026年】花粉の飛散傾向

【2026年】各地域の花粉飛散傾向

引用元:日本気象協会「日本気象協会 2026年 春の花粉飛散予測(第2報)」

日常生活でできる花粉症対策とセルフケア

外出時はマスクやメガネを着用し、花粉の付着を防ぎましょう。

帰宅後は花粉を室内に持ち込まないよう、衣類のケアや洗顔・うがいを徹底します。

十分な睡眠や体調管理も、免疫バランスを保つうえで重要です。

花粉症は治る?長期的な治療と付き合い方

花粉症は自然に完治するケースは少なく、根治を目指す場合は免疫療法が選択肢となります。

ただし、体質やライフスタイルによって最適な治療は異なります。

毎年の症状を軽くするためにも、早めの治療開始と継続的な対策が重要です。

まとめ

花粉症は「症状が出てから対処する病気」ではなく、花粉が飛ぶ前から準備することで軽くできる疾患です。

症状の重さに応じた治療法と対策を理解し、花粉情報を活用しながら、無理のない方法で対策を続けましょう。

通院が難しい場合でも、オンライン診療を活用すれば自宅から診察・処方まで完結できます。

オンライン診療SOKUYAKUでは、当日に処方薬を自宅まで配送することも可能ですので、症状がひどい場合や予防を考えている方は、利用をご検討ください。

当コラムの掲載記事に関するご注意点

1.

当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。

2.

当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。

3.

当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。

4.

前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。