心療内科・精神科のオンライン診療 | 診察から診断書まで通院不要

目次

- 心療内科・精神科オンライン診療がおすすめの理由

スマホから24時間予約! 待ち時間なし

通院のストレスなく自宅から受診できる

<span id="h201">心療内科・精神科オンライン診療がおすすめの理由</span>

オンライン診療は、パソコンやスマートフォンを使い、ビデオ通話で医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。

厚生労働省はオンライン診療に関するガイドラインを定めており、心療内科や精神科においてもオンライン診療が可能です。

心療内科・精神科のオンライン診療には、様々なメリットがあります。

近所にメンタルクリニックがなくても精神科医や心療内科の専門医に診てもらえる上に、自宅から気軽に受診でき、通院のストレスから解放されることで、メンタルヘルスケアがより身近になります。

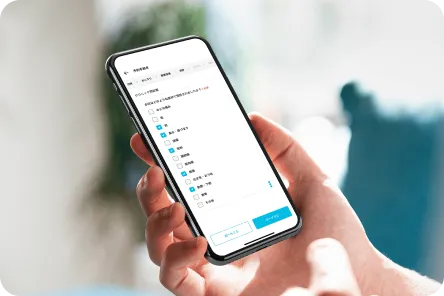

<span id="h301">スマホから24時間予約! 待ち時間なし</span>

スマートフォンやパソコンから24時間いつでも予約が可能です。病院の待合室で長時間待つ必要がなく、ご自身の都合に合わせて診察時間を選べます。忙しい方や人混みが苦手な方にとって大きなメリットとなります。

<span id="h302">通院のストレスなく自宅から受診できる</span>

自宅からスマホやパソコンを用いたビデオ通話で診察を受けられるため、通院に伴う身体的・精神的負担が軽減されます。症状が重い時や、外出が困難な状況でも、安心して診療を受けられます。通院時間や交通費の節約にも繋がります。会計もクレジットカードなどを使用してオンラインで完結できます。

<span id="h303">初診も可で気軽につらい悩みを相談できる</span>

オンライン診療では誰にも会わず、周りの人 に知られずに治療を継続できます。

心療内科や精神科への来院を迷っている方も、つらい症状について気軽に専門医に相談し、適切な診断と治療を受けられます。最近は、オンライン診療で初診を受け付けている心療内科・精神科の院やクリニックも増えてきています。

<span id="h304">診断書は最短で即日発行 </span>

休職や休学、傷病手当金の申請に必要な診断書も、オンライン診療で対応可能です。診断書は最短で即日発行できる場合もあります。※

※ 心療内科や精神科では、初診で診断を確定するのは難しいケースが多く、診断書の発行に時間がかかる場合があります。

<span id="h305">薬も配送してもらえる </span>

処方された薬は自宅まで配送されるので、薬局に行く手間が不要です。オンラインで薬剤師による服薬指導も行われるため、薬の効果や副作用について詳しく説明を受けられます。向精神薬の管理も安全に行えるため、治療の継続性が改善します。

<span id="h202">心療内科・精神科オンライン診療の評判・口コミは?</span>

オンライン診療の心療内科・精神科に関する評判や口コミは、概ね好評です。多くの患者さんが、通院の手間がかからないことや待ち時間が少ないことを高く評価しています。自宅から受診できるため、精神的な負担が軽減されるという声も多く聞かれます。

【オンライン診療利用者の声】

仕事のストレスで不眠に悩んでいましたが、平日は病院に行く時間がなく困っていました。私は土曜の夜の診察ですが、先生は丁寧に診察していただけていて助かっています。

現在治療開始から2か月が経ちましたが、睡眠の質が大幅に改善され、職場でのストレスにも以前より対処できるようになりました。正直、オンラインでの診療は不安でしたが、実際に利用してみて非常に満足しています。(50代男性)

出典:SOKUYAKU利用者アンケートより

<span id="h401">通院や薬局に行く手間不要で受診しやすい </span>

オンライン診療では、クリニックへの来院や薬局への訪問が不要なため、時間や身体の負担が軽減されます。特に、うつ病や不安障害などで外出がつらい患者さんにとっては、自宅から簡単に受診できることが大きなメリットです。予約から診察、処方箋の発行までオンラインで完結するため、気軽に診療を受けられると好評です。

<span id="h402">対面の診察が必要になる場合も…… </span>

一方で、初診や症状が重い場合には、対面での診察が必要になることもあります。オンライン診療では医師が患者さんの様子を直接診ることができないため、正確な診断が難しい場合もあります。状況に応じて対面診療と組み合わせることで、より適切な治療を受けられます。

<span id="h203">医師の診察や薬の処方は保険適用になる?</span>

オンライン診療による心療内科・精神科の診療は、基本的に保険適用の対象となります。ただし、カウンセリングなど一部のサービスは保険適用外となる場合があります。

<span id="h501">診察や処方は原則として保険適用 </span>

オンライン診療での心療内科や精神科の診察は、原則として保険適用の対象です。医師による問診や診断、処方箋の発行、薬代などは、通常の対面診療と同様に保険診療です。患者は保険証を提示することで、3割負担で診療を受けられます。

うつ病や不安障害、不眠症などの症状に対する診療や、向精神薬(※)の処方も保険適用となります。オンラインでの診察後、処方箋が電子的に薬局に送られ、薬の受け取りや服薬指導も郵送やオンラインで完結できます。

※厚生労働省のオンライン診療に関するガイドラインにより、向精神薬(抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬など)は原則として初診時には処方できません。オンライン診療でも2回目以降の診察(再診)では、医師の判断により必要に応じて処方することが可能です。

<span id="h502">カウンセリングは原則として適用外</span>

臨床心理士など、医師ではないスタッフによるカウンセリングや認知行動療法などは一般的に保険適用外で自由診療(自己負担)となります。

ただし、医師の判断により診療の一部としてカウンセリングが行われる場合は、保険適用となる可能性があります。詳細は各医療機関にお問い合わせください。

<span id="h204">休職や傷病手当の申請に必要な診断書も発行可</span>

オンライン診療を行う心療内科・精神科では、診断書もスムーズに発行できます。医療機関によりますが、発行された診断書を電子データでメール送付や郵送での受け取りも可能です。

<span id="h601">診断書発行の流れ </span>

診断書の発行は、オンラインでの問診や診察を行った後、医師が患者の症状を適切に診断の上、必要と判断した場合に発行されます。医療機関によっては最短で即日発行が可能なケースもあります。

ただし、診断書の発行条件は医療機関により異なるため、診断書が必要なときは、事前に利用を検討している医療機関に相談しましょう。用途によっては対面診療が必要な場合もあります。

<span id="h602">休職・傷病手当金申請のサポート</span>

休職や傷病手当金、自立支援医療制度(精神疾患により継続して医療を必要とする方に対し、医療費の負担を軽減する制度)、等の申請には、医師の診断書や申請書に記入してもらうことが必要になります。復職の際も一般的に主治医の診断書が必要になります。医療機関によってはこうした対応もオンラインでサポートしてくれるため、スムーズな申請が可能になります。

<span id="h603">診断書発行の費用と受け取り方法</span>

診断書の発行には別途費用がかかりますが、オンライン診療を利用することで通院にかかる交通費や時間を節約できます。発行された診断書は、電子データでの送付や郵送での受け取りが可能です。便利に必要な書類を入手できる点が、オンライン診療の大きなメリットとなっています。

<span id="h205">こんな病気・症状でお悩みの方へ</span>

心療内科・精神科のオンライン診療では、さまざまな精神疾患や心の悩みに対応しています。

<span id="h701">うつ病</span>

うつ病は、「気分が落ち込む・やる気が出ない」など、気力や意欲の喪失が長期間続く精神疾患です。疲労感、食欲の低下、不眠、頭痛や胃痛などの症状が伴う場合もあります。

<span id="h702">適応障害 </span>

適応障害は、環境(職場や人間関係など)の変化やストレスに適応できず、気分の落ち込みや不安、意欲の低下などが現れる病気です。ストレスの要因から離れると症状が軽減する傾向があります。

<span id="h703">不眠症(睡眠障害)</span>

睡眠障害は「眠れない・寝付きが悪い・途中で目が覚める・日中の強い眠気」など、睡眠に関する問題が続く状態です。

<span id="h704">不安障害(パニック障害、社交不安障害など)</span>

不安障害は、過剰な不安や緊張、恐怖感などにより日常生活に支障が起こる精神疾患の総称です。動悸、呼吸困難、めまい、発汗などの身体症状を伴うこともあります。突然、強い不安や恐怖感に襲われる発作が特徴のパニック障害、他者からの注目に強い不安を感じる社交不安障害などがあります。

<span id="h705">発達障害</span>

発達障害は、脳機能の発達の偏りにより社会性やコミュニケーションなどに困難を抱える状態です。ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などがあります。

<span id="h706">その他の疾患</span>

躁うつ病(双極性障害)、強迫性障害、統合失調症、自律神経失調症、など

<span id="h206"><a href="https://faq.sokuyaku.jp/?utm_source=service-site&utm_medium=faq&utm_campaign=231115">よくある質問</a></span>

Array

コメント

オンライン診療は、精神科領域において通院困難な方へのアクセス向上や、心理的負担の軽減、治療継続率の改善といった利点があります。特に地方在住者や多忙な患者にとっては、通院時間や移動コストを削減し、治療へのハードルを下げる重要な手段となり得ます。

お困りの際は是非利用してみてください

オンラインで受診できる医療機関を探す⇒

SOKUYAKUは、オンラインで受診できる心療内科・精神科のメンタルクリニックと患者様を繋ぐプラットフォームです。

オンライン診療はスマホから予約完了、通院不要で受診できるので、近所に心療内科・精神科がない方、通院を周りに知られたくない方にもおすすめです。

診察や薬の処方は原則として健康保険が適用されます。

カウンセリングや休職などの相談、診断書の発行も可能です。※1

医療機関によっては初診の患者様も対応可能です。※2

うつ病・適応障害・不眠症・不安障害などにお悩みのかた。まずは気軽に医師に悩みを相談してみませんか?

※1:カウンセリング、診断書の発行は原則として保険適用外です。 ※2:初診対応が可能かどうかは医療機関により異なります。

心療内科・精神科オンライン診療がおすすめの理由

オンライン診療は、パソコンやスマートフォンを使い、ビデオ通話で医師の診察や薬の処方を受けることができる診療です。

厚生労働省はオンライン診療に関するガイドラインを定めており、心療内科や精神科においてもオンライン診療が可能です。

参考元

厚生労働省『オンライン診療の適切な実施に関する指針』

心療内科・精神科のオンライン診療には、様々なメリットがあります。

近所にメンタルクリニックがなくても精神科医や心療内科の専門医に診てもらえる上に、自宅から気軽に受診でき、通院のストレスから解放されることで、メンタルヘルスケアがより身近になります。

スマホから24時間予約! 待ち時間なし

スマートフォンやパソコンから24時間いつでも予約が可能です。病院の待合室で長時間待つ必要がなく、ご自身の都合に合わせて診察時間を選べます。忙しい方や人混みが苦手な方にとって大きなメリットとなります。

通院のストレスなく自宅から受診できる

自宅からスマホやパソコンを用いたビデオ通話で診察を受けられるため、通院に伴う身体的・精神的負担が軽減されます。症状が重い時や、外出が困難な状況でも、安心して診療を受けられます。通院時間や交通費の節約にも繋がります。会計もクレジットカードなどを使用してオンラインで完結できます。

初診も可で気軽につらい悩みを相談できる

オンライン診療では誰にも会わず、周りの人 に知られずに治療を継続できます。

心療内科や精神科への来院を迷っている方も、つらい症状について気軽に専門医に相談し、適切な診断と治療を受けられます。最近は、オンライン診療で初診を受け付けている心療内科・精神科の院やクリニックも増えてきています。

診断書は最短で即日発行

休職や休学、傷病手当金の申請に必要な診断書も、オンライン診療で対応可能です。診断書は最短で即日発行できる場合もあります。※

※ 心療内科や精神科では、初診で診断を確定するのは難しいケースが多く、診断書の発行に時間がかかる場合があります。

薬も配送してもらえる

処方された薬は自宅まで配送されるので、薬局に行く手間が不要です。オンラインで薬剤師による服薬指導も行われるため、薬の効果や副作用について詳しく説明を受けられます。向精神薬の管理も安全に行えるため、治療の継続性が改善します。

心療内科・精神科オンライン診療の評判・口コミは?

オンライン診療の心療内科・精神科に関する評判や口コミは、概ね好評です。多くの患者さんが、通院の手間がかからないことや待ち時間が少ないことを高く評価しています。自宅から受診できるため、精神的な負担が軽減されるという声も多く聞かれます。

【オンライン診療利用者の声】

仕事のストレスで不眠に悩んでいましたが、平日は病院に行く時間がなく困っていました。私は土曜の夜の診察ですが、先生は丁寧に診察していただけていて助かっています。

現在治療開始から2か月が経ちましたが、睡眠の質が大幅に改善され、職場でのストレスにも以前より対処できるようになりました。正直、オンラインでの診療は不安でしたが、実際に利用してみて非常に満足しています。(50代男性)

出典:SOKUYAKU利用者アンケートより

通院や薬局に行く手間不要で受診しやすい

オンライン診療では、クリニックへの来院や薬局への訪問が不要なため、時間や身体の負担が軽減されます。特に、うつ病や不安障害などで外出がつらい患者さんにとっては、自宅から簡単に受診できることが大きなメリットです。予約から診察、処方箋の発行までオンラインで完結するため、気軽に診療を受けられると好評です。

対面の診察が必要になる場合も……

一方で、初診や症状が重い場合には、対面での診察が必要になることもあります。オンライン診療では医師が患者さんの様子を直接診ることができないため、正確な診断が難しい場合もあります。状況に応じて対面診療と組み合わせることで、より適切な治療を受けられます。

医師の診察や薬の処方は保険適用になる?

オンライン診療による心療内科・精神科の診療は、基本的に保険適用の対象となります。ただし、カウンセリングなど一部のサービスは保険適用外となる場合があります。

診察や処方は原則として保険適用

オンライン診療での心療内科や精神科の診察は、原則として保険適用の対象です。医師による問診や診断、処方箋の発行、薬代などは、通常の対面診療と同様に保険診療です。患者は保険証を提示することで、3割負担で診療を受けられます。

うつ病や不安障害、不眠症などの症状に対する診療や、向精神薬(※)の処方も保険適用となります。オンラインでの診察後、処方箋が電子的に薬局に送られ、薬の受け取りや服薬指導も郵送やオンラインで完結できます。

※厚生労働省のオンライン診療に関するガイドラインにより、向精神薬(抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬など)は原則として初診時には処方できません。オンライン診療でも2回目以降の診察(再診)では、医師の判断により必要に応じて処方することが可能です。

カウンセリングは原則として適用外

臨床心理士など、医師ではないスタッフによるカウンセリングや認知行動療法などは一般的に保険適用外で自由診療(自己負担)となります。

ただし、医師の判断により診療の一部としてカウンセリングが行われる場合は、保険適用となる可能性があります。詳細は各医療機関にお問い合わせください。

休職や傷病手当の申請に必要な診断書も発行可

オンライン診療を行う心療内科・精神科では、診断書もスムーズに発行できます。医療機関によりますが、発行された診断書を電子データでメール送付や郵送での受け取りも可能です。

診断書発行の流れ

診断書の発行は、オンラインでの問診や診察を行った後、医師が患者の症状を適切に診断の上、必要と判断した場合に発行されます。医療機関によっては最短で即日発行が可能なケースもあります。

ただし、診断書の発行条件は医療機関により異なるため、診断書が必要なときは、事前に利用を検討している医療機関に相談しましょう。用途によっては対面診療が必要な場合もあります。

休職・傷病手当金申請のサポート

休職や傷病手当金、自立支援医療制度(精神疾患により継続して医療を必要とする方に対し、医療費の負担を軽減する制度)、等の申請には、医師の診断書や申請書に記入してもらうことが必要になります。復職の際も一般的に主治医の診断書が必要になります。医療機関によってはこうした対応もオンラインでサポートしてくれるため、スムーズな申請が可能になります。

診断書発行の費用と受け取り方法

診断書の発行には別途費用がかかりますが、オンライン診療を利用することで通院にかかる交通費や時間を節約できます。発行された診断書は、電子データでの送付や郵送での受け取りが可能です。便利に必要な書類を入手できる点が、オンライン診療の大きなメリットとなっています。

こんな病気・症状でお悩みの方へ

心療内科・精神科のオンライン診療では、さまざまな精神疾患や心の悩みに対応しています。

うつ病

うつ病は、「気分が落ち込む・やる気が出ない」など、気力や意欲の喪失が長期間続く精神疾患です。疲労感、食欲の低下、不眠、頭痛や胃痛などの症状が伴う場合もあります。

適応障害

適応障害は、環境(職場や人間関係など)の変化やストレスに適応できず、気分の落ち込みや不安、意欲の低下などが現れる病気です。ストレスの要因から離れると症状が軽減する傾向があります。

不眠症(睡眠障害)

睡眠障害は「眠れない・寝付きが悪い・途中で目が覚める・日中の強い眠気」など、睡眠に関する問題が続く状態です。

不安障害(パニック障害、社交不安障害など)

不安障害は、過剰な不安や緊張、恐怖感などにより日常生活に支障が起こる精神疾患の総称です。動悸、呼吸困難、めまい、発汗などの身体症状を伴うこともあります。突然、強い不安や恐怖感に襲われる発作が特徴のパニック障害、他者からの注目に強い不安を感じる社交不安障害などがあります。

発達障害

発達障害は、脳機能の発達の偏りにより社会性やコミュニケーションなどに困難を抱える状態です。ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などがあります。

その他の疾患

躁うつ病(双極性障害)、強迫性障害、統合失調症、自律神経失調症、など

コメント

オンライン診療は、精神科領域において通院困難な方へのアクセス向上や、心理的負担の軽減、治療継続率の改善といった利点があります。特に地方在住者や多忙な患者にとっては、通院時間や移動コストを削減し、治療へのハードルを下げる重要な手段となり得ます。

お困りの際は是非利用してみてください

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。

当コラムの掲載記事に関するご注意点

1.

当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。

2.

当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。

3.

当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。

4.

前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。

2014年千葉大学医学部卒業

2020年国際医療福祉大学 医学部精神医学・成田病院 精神科 助教

2021年千葉大学大学院医学研究院 精神医学教室 特任助教(兼任)

2023年Bellvitge University Hospital (Barcelona, Spain)

2025年メンタルヘルスかごしま中央クリニック 院長

<主な研究領域>https://researchmap.jp/nr_ohsako

精神医学(摂食障害、行動依存症(ゲーム依存、ギャンブル依存、etc)、せん妄)

【免許・資格】

医学博士

精神保健指定医

日本精神神経学会認定精神科専門医・指導医

日本医師会認定産業医

公認心理師