オンライン診療とは?必要なものやオンライン診療の流れについて紹介

オンライン診療とは

オンライン診療(遠隔診療)とは患者が医師の診察を音声通話もしくはビデオ通話を利用して受ける診療方法です。

厚生労働省が2018年3月に発表した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(※2019年7月に一部改訂)では、

「遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び 診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。」と定義されています。

現在の日本では、パソコンやスマートフォンなどの情報通信機器を用いた診療に対して実施されたルール整備により、遠隔診療の中でも患者が医師の診療をオンラインで受けることを「オンライン診療」と呼ぶようになりました。

・最短当日にお薬をご自宅へお届け|オンライン診療「SOKUYAKU(ソクヤク)」

参考文献:001233212.pdf

一方で、医院に直接足を運び、診察してもらう方法を「対面診療」と呼びます。

オンライン診療のメリット

オンライン診療は、以下のような7つのメリットがあり、非常に便利なサービスです。

・受付や会計の待ち時間が短縮される

・通院にかかる時間負担が軽減される

・自宅や外出先で診療が受けられる

・最短当日にくすりが自宅やオフィスに届く

・24時間いつでも予約が出来る

・好きな時間、場所で診察が受けられる

・院内感染・二次感染のリスクがない(他の患者との接触による二次感染を防ぐことが可能)

オンライン診療と外来診療の違い

オンライン診療と外来診療との違いについてご説明していきます。二つの違いは以下の通りです。

・医療の提供できる範囲

・通院が必要なく場所に囚われない

オンライン診療は対面での問診を行わないため、処方できる薬や検査など、外来診療よりも提供できる医療サービスが限定されます。

オンライン診療は主に風邪の初期症状、花粉症などの軽い症状や内科系の慢性疾患で医師の診断により経過が良好・安定している方に有効な手段です。なぜなら、上記の通り対面でなくても診断や処置に大きな影響がない範囲で薬の処方ができるからです。

医師による適切な薬の処方で、軽い症状のうちに治療をすることで体への負担を軽減し、重症化を避けることができます。

また通院にかかる移動時間・待ち時間・心身への負荷がなくなるため、誰でも手軽に家で安静にしながら医師の診察を受けることができます。病院が近くにある場合でも、体調が悪い時に病院へ行って診察を待つ時間は体にとって大きな負担ですよね。

オンライン診療が可能な病気(疾患)や症状

オンライン診療の利用を検討している方の中には、どういった病気や症状であればオンライン診療が受けられるのか、気になる方も多いでしょう。

初診の場合は、原則対面が推奨されています。なぜならオンライン診療はあくまで外来診療と組み合わせて活用することが目的で、正しい診断と適切な処置を行うためには触診や聴診などが必要だからです。

そのため初診からオンラインで医師とビデオ通話ができる場合も基本的にはオンライン受診勧奨となります。

オンライン診療に向いている病気や症状は、緊急性の高いものではなく、重篤な症状でもない慢性的な疾患が適しているとされています。

緊急性・重篤性の高いの傷病は例えば交通事故やひどい痛みを感じるような場合です。逆に慢性的な疾患とは、花粉症や高血圧の方が血圧のコントロールのために決まった薬を服用するような場合が考えられます。

すでにかかりつけの医療機関がある場合や同じ薬を継続して服用している場合、症状がある程度固定され、急変の恐れが低いと考えられる場合は、オンライン診療に適しているといえます。

ただし離島などで医療機関がなく、通院が物理的に難しい場合などはオンライン診療が推奨される場合もあります。

オンライン診療に対応している診療科目は基本的に外来診療と同様です。代表的な例としては次の通りです。

・小児科

・リハビリ科

・皮膚科

・耳鼻咽喉科

・内科

・消化器内科

・歯科

・整形外科

・心療内科

・産婦人科(緊急避妊外来)

上記診療科目はSOKUYAKUでも受診可能です。

オンライン診療は外来診療と同じ診療科目で受診ができるので、自分の症状はオンライン診療で見てもらえるのか、と不安に感じる必要はありません。私たちが普段利用している外来診療と同様に体調が悪くなったら早めに医師の診察を受けましょう。

SOKUYAKUサービスの詳しい内容はこちら

どの病院やクリニックでもオンラインでの診察は可能なの?

医療機関がオンライン診療を実施するためには、オンライン診療に対応したシステムを導入して、地方厚生局へ必要な書類の届出を提出する必要があるため、全ての医療機関がオンライン診療に対応しているわけではありません。

オンライン診療を実施している医療機関は、厚生労働省のホームページに一覧が掲載されています。

この一覧は都道府県ごとに分けられており、内科・小児科・整形外科など各医療機関の疾患ごとにオンライン診療を実施している診療科まで確認することができます。

また、かかりつけ医や近隣の医療機関へ直接問い合わせてみても良いでしょう。

なお、診療報酬は診療報酬制度の改定により年々見直しがされているが、2025年時点では対面診療よりもオンライン診療の方が診療報酬は低いという点があります。

オンライン診療システムの導入コストなどを比較し、導入を検討してみてください。

オンライン診療を受けるために準備すべきものは?

オンライン診療の流れ

次に、オンライン診療を実際に利用するときの流れを紹介します。

アプリや電話等で事前予約

オンラインによる医師の診察

オンライン診療による受診を予約した時間になると、電話や情報通信機器を用いて医師によるオンライン通話での診察が始まります。診察開始前にアプリ等を起動しビデオ通話や音声通話ができるように準備をしておきましょう。オンライン診療を行う前にお手持ちのスマートフォンやPCのマイクが反応するか、ビデオ通話を許可する設定など見直しておくと安心できます。

また、オンライン診療は対面診療のときと比べて得られる情報に限りがあります。したがって、特にオンラインによる診察を受けるときは、医師へ細かい体調や症状の変化を詳細に伝えてください。

薬の処方が必要であれば患者希望の薬局へ処方箋を送付

オンライン診療でも、医師が必要と判断したときには処方箋が発行されることがあります。

発行された処方箋の内容を患者が希望する調剤薬局へfaxなどを用いて送信し、受け取った情報を基にして薬剤師が調剤を行い、医師から処方された薬を受け取る前には服薬指導を受ける必要があります。

薬局へ薬を受け取りに行くまたは自宅へ郵送

支払い

支払い方法は各医療機関によって異なりますが、

・アプリ内でクレジットカードなどを利用して支払い

・銀行振り込み

・次回直接受診時にまとめて支払い

の3つがオンライン診療利用時の基本的な支払い方法です。

アプリを登録すれば予約から決済まで一括管理可能

体調悪く検査や処置が必要な場合は対面診療をしましょう

オンライン診療は問診のみの診察となるため、急な発熱や頭痛などの急性疾患に対応しきれないことがあります。例えば、けがをして患部が腫れてきたときもレントゲン検査などが必要になることがあるため、急性の疾患と同様にオンライン診療では対応できません。

また、医師がオンラインでは診断が困難だと判断した場合は、オンラインによる診察を受けても対面による診察を求められます。

急な体調の変化が起きたときは、オンライン診療を第一に選択すると適切な治療を受けるまでに余計な時間がかかってしまう可能性があるため、直接病院やクリニックなどの医療機関へ行き診療を受けましょう。

ただし、発熱がある場合は事前にかかりつけ医や各都道府県が設置している相談窓口に電話連絡して指示を受けてください。

オンライン診療か対面診療か自分に合う診療方法を選択しよう

参考文献

厚生労働省 オンライン診療に関するホームページ

厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針 平成 30 年3月 (令和元年7月一部改訂)

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について

最近ではオンライン診療を行っている病院も増えており、誰でも気軽に相談できるという状況が生まれています。

SOKUYAKUでは、多数の診療科目や全国から病院を探すことができます。

周辺への感染の可能性を配慮して外出を控えたいやその他事情により、病院に行くことが難しい場合は、オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。

オンライン診療サービスSOKUYAKUについて詳しく見る

オンライン診療という言葉自体は知っているけれど、具体的なイメージが沸かずになんとなく直接病院へ行っている...という方がいらっしゃるのではないでしょうか?

今回はオンライン診療を受けるときに必要なものやオンラインによる診察を受けるまでの流れを紹介します。

オンライン診療とは

オンライン診療(遠隔診療)とは患者が医師の診察を音声通話もしくはビデオ通話を利用して受ける診療方法です。

厚生労働省が2018年3月に発表した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(※2019年7月に一部改訂)では、

「遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び 診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。」と定義されています。

現在の日本では、パソコンやスマートフォンなどの情報通信機器を用いた診療に対して実施されたルール整備により、遠隔診療の中でも患者が医師の診療をオンラインで受けることを「オンライン診療」と呼ぶようになりました。

・最短当日にお薬をご自宅へお届け|オンライン診療「SOKUYAKU(ソクヤク)」

参考文献:001233212.pdf

一方で、医院に直接足を運び、診察してもらう方法を「対面診療」と呼びます。

オンライン診療のメリット

オンライン診療は、以下のような7つのメリットがあり、非常に便利なサービスです。

・受付や会計の待ち時間が短縮される

・通院にかかる時間負担が軽減される

・自宅や外出先で診療が受けられる

・最短当日にくすりが自宅やオフィスに届く

・24時間いつでも予約が出来る

・好きな時間、場所で診察が受けられる

・院内感染・二次感染のリスクがない(他の患者との接触による二次感染を防ぐことが可能)

オンライン診療と外来診療の違い

オンライン診療と外来診療との違いについてご説明していきます。二つの違いは以下の通りです。

・医療の提供できる範囲

・通院が必要なく場所に囚われない

オンライン診療は対面での問診を行わないため、処方できる薬や検査など、外来診療よりも提供できる医療サービスが限定されます。

オンライン診療は主に風邪の初期症状、花粉症などの軽い症状や内科系の慢性疾患で医師の診断により経過が良好・安定している方に有効な手段です。なぜなら、上記の通り対面でなくても診断や処置に大きな影響がない範囲で薬の処方ができるからです。

医師による適切な薬の処方で、軽い症状のうちに治療をすることで体への負担を軽減し、重症化を避けることができます。

また通院にかかる移動時間・待ち時間・心身への負荷がなくなるため、誰でも手軽に家で安静にしながら医師の診察を受けることができます。病院が近くにある場合でも、体調が悪い時に病院へ行って診察を待つ時間は体にとって大きな負担ですよね。

オンライン診療が可能な病気(疾患)や症状

オンライン診療の利用を検討している方の中には、どういった病気や症状であればオンライン診療が受けられるのか、気になる方も多いでしょう。

初診の場合は、原則対面が推奨されています。なぜならオンライン診療はあくまで外来診療と組み合わせて活用することが目的で、正しい診断と適切な処置を行うためには触診や聴診などが必要だからです。

そのため初診からオンラインで医師とビデオ通話ができる場合も基本的にはオンライン受診勧奨となります。

オンライン診療に向いている病気や症状は、緊急性の高いものではなく、重篤な症状でもない慢性的な疾患が適しているとされています。

緊急性・重篤性の高いの傷病は例えば交通事故やひどい痛みを感じるような場合です。逆に慢性的な疾患とは、花粉症や高血圧の方が血圧のコントロールのために決まった薬を服用するような場合が考えられます。

すでにかかりつけの医療機関がある場合や同じ薬を継続して服用している場合、症状がある程度固定され、急変の恐れが低いと考えられる場合は、オンライン診療に適しているといえます。

ただし離島などで医療機関がなく、通院が物理的に難しい場合などはオンライン診療が推奨される場合もあります。

オンライン診療に対応している診療科目は基本的に外来診療と同様です。代表的な例としては次の通りです。

・小児科

・リハビリ科

・皮膚科

・耳鼻咽喉科

・内科

・消化器内科

・歯科

・整形外科

・心療内科

・産婦人科(緊急避妊外来)

上記診療科目はSOKUYAKUでも受診可能です。

オンライン診療は外来診療と同じ診療科目で受診ができるので、自分の症状はオンライン診療で見てもらえるのか、と不安に感じる必要はありません。私たちが普段利用している外来診療と同様に体調が悪くなったら早めに医師の診察を受けましょう。

どの病院やクリニックでもオンラインでの診察は可能なの?

医療機関がオンライン診療を実施するためには、オンライン診療に対応したシステムを導入して、地方厚生局へ必要な書類の届出を提出する必要があるため、全ての医療機関がオンライン診療に対応しているわけではありません。

オンライン診療を実施している医療機関は、厚生労働省のホームページに一覧が掲載されています。

この一覧は都道府県ごとに分けられており、内科・小児科・整形外科など各医療機関の疾患ごとにオンライン診療を実施している診療科まで確認することができます。

また、かかりつけ医や近隣の医療機関へ直接問い合わせてみても良いでしょう。

なお、診療報酬は診療報酬制度の改定により年々見直しがされているが、2025年時点では対面診療よりもオンライン診療の方が診療報酬は低いという点があります。

オンライン診療システムの導入コストなどを比較し、導入を検討してみてください。

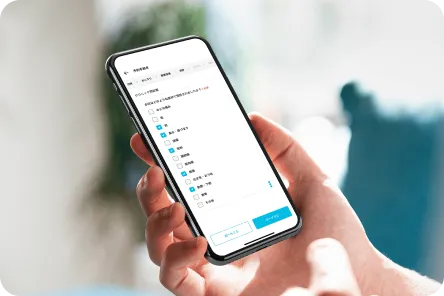

オンライン診療を受けるために準備すべきものは?

オンライン診療を利用して医師の診療を受けるためには、以下を用意しておく必要があります。

・電話やビデオ通話可能なスマートフォン・パソコン・タブレット端末などの情報通信機器

・健康保険証(マイナ保険証)

また、オンラインによる診察が快適に実施できるインターネット環境を整えておきましょう。

受診する医療機関によってはオンライン診療に対応したアプリのダウンロードと必要情報の登録まで求められることがあります。

オンライン診療の流れ

次に、オンライン診療を実際に利用するときの流れを紹介します。

アプリや電話等で事前予約

まず、オンライン診療を受けるためには、保険診療と自由診療のどちらでも事前の予約が必要です(医療機関によっては初診も可能となっております)。

各医療機関によって異なりますが、電話やアプリ(事前にインストールする必要があります)、または医療機関のホームページからオンライン診療の予約を行う方法があります。

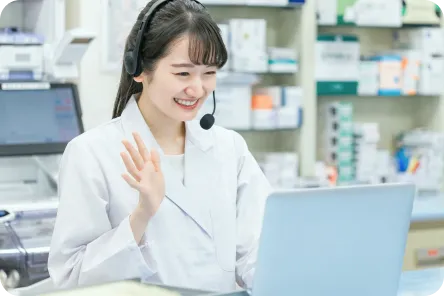

オンラインによる医師の診察

オンライン診療による受診を予約した時間になると、電話や情報通信機器を用いて医師によるオンライン通話での診察が始まります。診察開始前にアプリ等を起動しビデオ通話や音声通話ができるように準備をしておきましょう。オンライン診療を行う前にお手持ちのスマートフォンやPCのマイクが反応するか、ビデオ通話を許可する設定など見直しておくと安心できます。

また、オンライン診療は対面診療のときと比べて得られる情報に限りがあります。したがって、特にオンラインによる診察を受けるときは、医師へ細かい体調や症状の変化を詳細に伝えてください。

薬の処方が必要であれば患者希望の薬局へ処方箋を送付

オンライン診療でも、医師が必要と判断したときには処方箋が発行されることがあります。

発行された処方箋の内容を患者が希望する調剤薬局へfaxなどを用いて送信し、受け取った情報を基にして薬剤師が調剤を行い、医師から処方された薬を受け取る前には服薬指導を受ける必要があります。

薬局へ薬を受け取りに行くまたは自宅へ郵送

処方された薬は、薬剤師からの服薬指導を受けた後に受け取ることができます。

薬の受け取りには、大きく分けて

・調剤薬局で直接受け渡し

・薬局から患者の自宅へ郵送

といった2種類の方法があります。

調剤薬局ごとに処方された薬の受け渡しに関する対応が異なる可能性があるため、既に希望する薬の受け取りがある方は事前に電話で調剤薬局へ確認しておきましょう。

支払い

支払い方法は各医療機関によって異なりますが、

・アプリ内でクレジットカードなどを利用して支払い

・銀行振り込み

・次回直接受診時にまとめて支払い

の3つがオンライン診療利用時の基本的な支払い方法です。

アプリを登録すれば予約から決済まで一括管理可能

オンライン診療ではSOKUYAKU(ソクヤク)、CLINICS(クリニクス)、curon(クロン)、ポケットドクター、Remote Doctor (リモートドクター)、YaDoc(ヤ―ドック)などの専用アプリがあり、このうちいくつかのアプリでは診察の予約から支払いまで一括して行うことができます。

オンライン診療を利用する際に選択肢として挙がっている医療機関が複数ある場合には、導入しているオンライン診療システムの違いで受診先を決定しても良いでしょう。

体調悪く検査や処置が必要な場合は対面診療をしましょう

オンライン診療は問診のみの診察となるため、急な発熱や頭痛などの急性疾患に対応しきれないことがあります。例えば、けがをして患部が腫れてきたときもレントゲン検査などが必要になることがあるため、急性の疾患と同様にオンライン診療では対応できません。

また、医師がオンラインでは診断が困難だと判断した場合は、オンラインによる診察を受けても対面による診察を求められます。

急な体調の変化が起きたときは、オンライン診療を第一に選択すると適切な治療を受けるまでに余計な時間がかかってしまう可能性があるため、直接病院やクリニックなどの医療機関へ行き診療を受けましょう。

ただし、発熱がある場合は事前にかかりつけ医や各都道府県が設置している相談窓口に電話連絡して指示を受けてください。

オンライン診療か対面診療か自分に合う診療方法を選択しよう

オンライン診療は感染予防や時間の短縮できる新しい診療方法として期待されています。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うオンライン診療に係る時限的な規制の緩和により、初診患者でもオンライン診療を利用できるようになっています。

しかしながら、検査や触診などが必要な場合には対面診療が必要です。どのような症状で受診するのか、その症状はオンライン診療と対面診療のどちらが適切か判断した上で自分に合う診療方法を選択しましょう。

参考文献

厚生労働省 オンライン診療に関するホームページ

厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針 平成 30 年3月 (令和元年7月一部改訂)

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について

最近ではオンライン診療を行っている病院も増えており、誰でも気軽に相談できるという状況が生まれています。

SOKUYAKUでは、多数の診療科目や全国から病院を探すことができます。

周辺への感染の可能性を配慮して外出を控えたいやその他事情により、病院に行くことが難しい場合は、オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。

当コラムの掲載記事に関するご注意点

1.

当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。

2.

当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。

3.

当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。

4.

前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。