病院で薬だけもらえるの?診察の待ち時間を減らすためにできる対策

目次

- 医師による診察がなければ薬はもらえない

- 「薬だけもらいに病院へ行きたい…」よくある3つの理由

- 病院に行かなくても受診ができる「オンライン診療」

- (補足)新たに導入された医療体制「リフィル処方制度」について

- まとめ

<span id="h201">医師による診察がなければ薬はもらえない</span>

残念ながら病院に薬だけもらいにいくことはできません。薬を貰うためには処方箋が必要であり、処方箋を貰うには医師による診察が必須です。

医師法20条で「医師は自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付してはならない(抜粋)」と明記されています。つまり、医師による診察なしで処方箋をもらうことは「原則」不可能なのです。

これに違反すると医師に対して50万円以下の罰金(医師法33条の2)、あるいは医師免許はく奪など厳しい処罰が課せられてしまうことがあります。

そのため、例え体調が変わらず、いつもと同じ薬だったとしても、「薬だけください」は認められず、必ず診察が必要です。

・いつも同じ薬をもらうだけなのに…|通院の手間を減らす「オンライン診療」とは

一方で、「原則」と書かれているのは、やむを得ない理由で同居している家族など看護をしている者から症状等を聞いて処方を書くことは認められることもあるからです。

しかしこれは、再診の場合なので初診の方が医師の処方なしで薬を貰うことは不可能なのです。

【引用:医師法第20条】

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。</font size>

【引用:医師法33条の2】

次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

1.第6条第3項、第18条、第20条から第22条まで又は第24条の規定に違反した者

<span id="h202">「薬だけもらいに病院へ行きたい...」よくある3つの理由</span>

そもそも、「薬だけ処方してほしい」と思うのはなぜでしょうか。ここではよくある3つの理由を紹介します。

<span id="h301">仕事や学校が忙しくて病院を受診する時間がない</span>

仕事や学校が忙しくて平日に受診することができない、または育児中で小さい子どもを連れて病院を受診するのが大変など行きたくても行けないケースがあります。

病院を受診するためにはある程度まとまった時間の確保が必要なため、多忙を理由に受診を控えてしまう可能性があります。

<span id="h302">待ち時間が無駄に感じてしまう</span>

「診察まで長い時間待ったのに診察は一瞬で終わった」という経験は誰もがしているのではないでしょうか。

慢性疾患の治療で通院している方は、いつもと同じ薬をもらうだけなのに毎回待たされると思う方も多いでしょう。

医師も診察前に検査値やカルテなどを確認し状態を観察しています。

診察時間が短いのは状態が安定していることでもありますが、診察時間のわりに待ち時間が長いと「無駄だな」と感じてしまうケースがあります。

<span id="h303">本人は体調が悪く家族が代わりに薬だけもらいに行きたい</span>

本人ではなくご家族の要望のケースがあります。例えば、高齢や障害のあるご家族がいて、本人だけでは受診が難しい場合です。

本人の体調が悪く病院への受診ができないときに本人を自宅に置いたまま、ご家族が代わりに病院を受診し、薬をもらいに行きたいと思うこともあるでしょう。

この場合、病院によっては、例外的に家族の代理受診を認めているところもあります。

代理受診を認める場合でも、病院によってさまざまな条件がありますので、事前に確認しておきましょう。(平成22 年の診療報酬改定で、医師が患者家族と対面し、病状を聞いた上での処方箋の発行は認められている)

上記で薬だけもらいに病院へ行きたい理由を3つ紹介してきましたが、それぞれ解消する対策はあるのでしょうか。次章からはその対策について解説していきます。

<span id="h203">病院に行かなくても受診ができる「オンライン診療」</span>

対策としてオンライン診療の利用があげられます。近年、新型コロナウイルス感染症が流行しはじめたことにより、多くの病院でオンライン診療が取り入れられるようになりました。

<span id="h304">そもそもオンライン診療とは?</span>

「オンライン診療」とは、一般的に医師がインターネットを通して、スマートフォンやタブレット端末から患者とコミュニケーションを行います。

医師は病気や症状の診断をし、必要があれば薬を処方します。

病院へ通院する必要がないため、待ち時間や交通費の削減、通院にかかる体力的な負担の軽減や二次感染のリスクを下げることができます。

日本では1997年から「遠隔診療」が明確に定義され、特定の傷病や離島に住む医療を受けることが困難な患者向けに医療サービスが提供されていました(「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」)。

しかし許可された範囲が特定の傷病などに限定されていたことなどから、当時はあまり普及はしませんでした。

それから2015年に厚生労働省から通知された「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」によって、必ずしも対面診療を行う必要がなく都心部でも利用が可能と明記されたため、少しずつ都心部でも取り入れられるようになりました。

なぜ政府はこのような変更を行ったのでしょうか?それは日本が超高齢化社会となり、通院での医療提供が難しくなることや医師不足などの課題が社会問題となっているからです。

この課題を解決するために政府は、2015年に健康寿命を伸ばし誰もが生き生きと生活できる社会を目指して「保健医療2035」を提言しました。オンライン診療の普及は、その一環となっています。

オンライン診療の目的は、私たちが気軽に医療を受けられることで

・医療を受けられない患者を出さないこと

・医療の質の格差をなくすこと

・日頃から身体のケアをし、病気を未然に防ぎ健康増進につなげること

などが期待されています。

<span id="h305">どのような人におすすめ?</span>

オンライン診療を活用することのメリットとして以下の点が挙げられます。

Array

そのため、以下に該当する方はオンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。

Array

<span id="h306">オンライン診療のはじめ方</span>

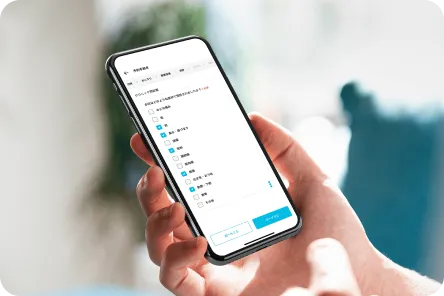

オンライン診療を利用するには、基本的にオンライン診療アプリを使って予約から診察、会計など一連の流れを行います。

いつも利用しているかかりつけの病院でオンライン診療を希望する場合は、病院にオンライン診療に切り替えが可能か、どのオンライン診療アプリを使用するか確認をします。

ただし、医療機関によっては全面的に導入しているのではなく、LINEなどを使って個別で対応している場合もあるので、まずは確認すると良いでしょう。

オンライン診療アプリにはさまざまなものがありますが、オンライン診療アプリSOKUYAKUは誰でも簡単にオンライン診療を受けられるアプリです。いくつかあるオンライン診療アプリのなかでも機能が豊富で、サポートも充実しています。

SOKUYAKUについて詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

全国どこに居ても受けられるオンライン診療アプリ「SOKUYAKU」

<span id="h307">半日かかる通院がオンライン診療の利用でわずか20分に短縮できた、地方在住Zさんの事例</span>

実際にオンライン診療を活用して、通院時間を短縮できた地方在住 Zさんの事例をご紹介します。

オンライン診療を利用する前の課題

長年、ニキビ治療で定期的に通院していたZさん。診察自体は5〜6分で終わるのに対して、待ち時間が2時間もかかり、とにかく通院に膨大な時間がかかることに課題を持っていました。

さらに、薬の受け取りや病院への行き帰りも考えると、半日もの時間が通院にかかっていました。

オンライン診療の利用で変わったこと

オンライン診療を利用することで、診療〜薬の受け取りまでわずか20分にまで時間の短縮に成功。そんなZさんは現在、近隣の病院ではなく、都内の病院でオンライン診療を受けています。

遠方からの受診で最初は不安もあったそうですが、今では「なんでもっと早くやらなかったんだろう…」とさえ思っているそうです。

時間短縮や通院の手間が省ける点が魅力的なオンライン診療。気になっている方は、まずは実際に利用された方の話を聞いてみませんか。

https://sokuyaku.jp/column/customer_voice02.html

<span id="h308">オンライン診療の注意点</span>

情報通信機器とインターネット接続環境が必要

オンライン資料アプリの必要有無の確認

診療行為が限られる

対面での診察を必要とする場合がある

サービス利用料、薬の配送料が発生する

「お金がかかるなら嫌だな…」と思うかもしれませんが、通院の際に費やしていた交通費や時間、または心身の負担とを比較してみると、人によっては負担軽減ができるかもしれません。

これらの注意点を踏まえて、対面診療とオンライン診療を上手に活用していただければ幸いです。

<span id="h204">(補足)新たに導入された医療体制「リフィル処方制度」について</span>

ここからは新たな医療体制を紹介します。2022年4月から新たにリフィル処方制度という方法が導入されたことをご存知でしょうか?

リフィル処方制度とは、患者さんが受診しなくても、複数回薬を受け取ることができる制度のことです。

コロナ禍の通院回数減少、医療費削減、高齢化社会における労働人口の減少、医師の働き方改革など、様々な要因が処方箋のリフィル導入を後押ししました。

<span id="h309">リフィル処方箋とは</span>

「リフィル処方箋」とは、症状が安定した患者さんに対して、医師が設定した一定の期間内であれば繰り返し利用することができる処方箋です。

患者さんは医療機関に行かなくても、同じ処方箋を医師が指定した回数まで保険薬局で受け取ることができます。

31日分の処方箋であれば1回で31日分、合計93日分を受け取ることができます。初回は従来の処方箋同様、処方箋が発行されてから4日間が処方箋の使用期限です。

2回目以降の調剤は「前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内」というルールがあります。

リフィル処方箋のメリット

リフィル処方箋のデメリット

<span id="h310">どのような人におすすめ?</span>

リフィル処方せんの発行は患者側が決めることではありません。あくまで、医師の判断によるものです。

また、リフィル処方せんを受け取ることができるのは、生活習慣病などの慢性疾患であり、薬も継続して服用して症状が安定している方を想定しています。

そのため、この条件に該当している方は、医師に相談してみるとリフィル処方せんを発行してもらえるかもしれません。

一時的な症状や花粉症など季節によって何度か通院しなければいけない症状の場合は、リフィル処方せんの発行を相談するより、オンライン診療を活用したほうが時間短縮やお金の節約などのメリットを感じやすいでしょう。

<span id="h311">リフィル処方箋の注意点</span>

リフィル処方箋も従来の処方箋とおなじく、処方箋の発行日を含めて4日間が使用期限です。

2回目以降の調剤は「前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内」というルールです。

保険調剤薬局の薬剤師が患者さんの服薬状況などを確認してリフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合は、調剤を行うことができません。

薬剤師は患者さんに対して医療機関への受診をうながし、処方医に情報提供を行うことになっています。

<span id="h205">まとめ</span>

病院に行き、医師の診察を受けなければ薬はもらえないことは今も昔も変わりません。

しかし、オンライン診療やリフィル処方制度など、今までになかった新たな医療体制の登場により手段は増えました。

リフィル処方はあくまで医師の判断によるため、患者側で決めることは出来ません。

一方、オンライン診療の利用は可能であるため、仕事や学校、家事や育児など忙しくて病院に行きたくても行けない方や待ち時間が長いと感じる方は一度オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。

一方、オンライン診療の利用は可能であるため、以下のような悩みを持っている方は、一度オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。

仕事や学校、家事や育児など忙しくて病院に行きたくても行けない

薬をもらうためだけに時間をかけて行きたくない

待ち時間が長いのに診察はすぐに終わる

感染リスクが怖い

現在、感染症拡大を受けての特例措置として、初診でのオンライン診療も可能になっています。オンライン診療アプリSOKUYAKUなら、事前予約をすることで待ち時間なしでおうちで受診できます。

事前予約で待ち時間ゼロ! SOKUYAKUの「特徴」や「使い方」を詳しく見る

みなさんはこれまで「病院に薬だけもらいに行けないだろうか...」とそう思われた経験はありませんか?

「仕事や学校、家事など忙しくて行けない」や「毎回同じ薬だから診察はいらない」など理由はさまざまあるでしょう。

今回は診察なしで薬はもらえるのか、忙しくても受診ができる方法について解説します。

医師による診察がなければ薬はもらえない

残念ながら病院に薬だけもらいにいくことはできません。薬を貰うためには処方箋が必要であり、処方箋を貰うには医師による診察が必須です。

医師法20条で「医師は自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付してはならない(抜粋)」と明記されています。つまり、医師による診察なしで処方箋をもらうことは「原則」不可能なのです。

これに違反すると医師に対して50万円以下の罰金(医師法33条の2)、あるいは医師免許はく奪など厳しい処罰が課せられてしまうことがあります。

そのため、例え体調が変わらず、いつもと同じ薬だったとしても、「薬だけください」は認められず、必ず診察が必要です。

・いつも同じ薬をもらうだけなのに…|通院の手間を減らす「オンライン診療」とは

一方で、「原則」と書かれているのは、やむを得ない理由で同居している家族など看護をしている者から症状等を聞いて処方を書くことは認められることもあるからです。

しかしこれは、再診の場合なので初診の方が医師の処方なしで薬を貰うことは不可能なのです。

「薬だけもらいに病院へ行きたい...」よくある3つの理由

そもそも、「薬だけ処方してほしい」と思うのはなぜでしょうか。ここではよくある3つの理由を紹介します。

仕事や学校が忙しくて病院を受診する時間がない

仕事や学校が忙しくて平日に受診することができない、または育児中で小さい子どもを連れて病院を受診するのが大変など行きたくても行けないケースがあります。

病院を受診するためにはある程度まとまった時間の確保が必要なため、多忙を理由に受診を控えてしまう可能性があります。

待ち時間が無駄に感じてしまう

「診察まで長い時間待ったのに診察は一瞬で終わった」という経験は誰もがしているのではないでしょうか。

慢性疾患の治療で通院している方は、いつもと同じ薬をもらうだけなのに毎回待たされると思う方も多いでしょう。

医師も診察前に検査値やカルテなどを確認し状態を観察しています。

診察時間が短いのは状態が安定していることでもありますが、診察時間のわりに待ち時間が長いと「無駄だな」と感じてしまうケースがあります。

本人は体調が悪く家族が代わりに薬だけもらいに行きたい

本人ではなくご家族の要望のケースがあります。例えば、高齢や障害のあるご家族がいて、本人だけでは受診が難しい場合です。

本人の体調が悪く病院への受診ができないときに本人を自宅に置いたまま、ご家族が代わりに病院を受診し、薬をもらいに行きたいと思うこともあるでしょう。

この場合、病院によっては、例外的に家族の代理受診を認めているところもあります。

代理受診を認める場合でも、病院によってさまざまな条件がありますので、事前に確認しておきましょう。(平成22 年の診療報酬改定で、医師が患者家族と対面し、病状を聞いた上での処方箋の発行は認められている)

上記で薬だけもらいに病院へ行きたい理由を3つ紹介してきましたが、それぞれ解消する対策はあるのでしょうか。次章からはその対策について解説していきます。

病院に行かなくても受診ができる「オンライン診療」

対策としてオンライン診療の利用があげられます。近年、新型コロナウイルス感染症が流行しはじめたことにより、多くの病院でオンライン診療が取り入れられるようになりました。

そもそもオンライン診療とは?

「オンライン診療」とは、一般的に医師がインターネットを通して、スマートフォンやタブレット端末から患者とコミュニケーションを行います。

医師は病気や症状の診断をし、必要があれば薬を処方します。

病院へ通院する必要がないため、待ち時間や交通費の削減、通院にかかる体力的な負担の軽減や二次感染のリスクを下げることができます。

日本では1997年から「遠隔診療」が明確に定義され、特定の傷病や離島に住む医療を受けることが困難な患者向けに医療サービスが提供されていました(「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」)。

しかし許可された範囲が特定の傷病などに限定されていたことなどから、当時はあまり普及はしませんでした。

それから2015年に厚生労働省から通知された「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」によって、必ずしも対面診療を行う必要がなく都心部でも利用が可能と明記されたため、少しずつ都心部でも取り入れられるようになりました。

なぜ政府はこのような変更を行ったのでしょうか?それは日本が超高齢化社会となり、通院での医療提供が難しくなることや医師不足などの課題が社会問題となっているからです。

この課題を解決するために政府は、2015年に健康寿命を伸ばし誰もが生き生きと生活できる社会を目指して「保健医療2035」を提言しました。オンライン診療の普及は、その一環となっています。

オンライン診療の目的は、私たちが気軽に医療を受けられることで

・医療を受けられない患者を出さないこと

・医療の質の格差をなくすこと

・日頃から身体のケアをし、病気を未然に防ぎ健康増進につなげること

などが期待されています。

どのような人におすすめ?

オンライン診療を活用することのメリットとして以下の点が挙げられます。

時間の節約になる

全国どこからでも受診ができる

お金の節約になる

そのため、以下に該当する方はオンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。

時間がなく受診がなかなか出来ない方

近くに行きたい診療科がない、または通院に時間を要する方

移動手段にお金がかかる方

オンライン診療のはじめ方

オンライン診療を利用するには、基本的にオンライン診療アプリを使って予約から診察、会計など一連の流れを行います。

いつも利用しているかかりつけの病院でオンライン診療を希望する場合は、病院にオンライン診療に切り替えが可能か、どのオンライン診療アプリを使用するか確認をします。

ただし、医療機関によっては全面的に導入しているのではなく、LINEなどを使って個別で対応している場合もあるので、まずは確認すると良いでしょう。

オンライン診療アプリにはさまざまなものがありますが、オンライン診療アプリSOKUYAKUは誰でも簡単にオンライン診療を受けられるアプリです。いくつかあるオンライン診療アプリのなかでも機能が豊富で、サポートも充実しています。

SOKUYAKUについて詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

全国どこに居ても受けられるオンライン診療アプリ「SOKUYAKU」

半日かかる通院がオンライン診療の利用でわずか20分に短縮できた、地方在住Zさんの事例

実際にオンライン診療を活用して、通院時間を短縮できた地方在住 Zさんの事例をご紹介します。

オンライン診療を利用する前の課題

長年、ニキビ治療で定期的に通院していたZさん。診察自体は5〜6分で終わるのに対して、待ち時間が2時間もかかり、とにかく通院に膨大な時間がかかることに課題を持っていました。

さらに、薬の受け取りや病院への行き帰りも考えると、半日もの時間が通院にかかっていました。

オンライン診療の利用で変わったこと

オンライン診療を利用することで、診療〜薬の受け取りまでわずか20分にまで時間の短縮に成功。そんなZさんは現在、近隣の病院ではなく、都内の病院でオンライン診療を受けています。

遠方からの受診で最初は不安もあったそうですが、今では「なんでもっと早くやらなかったんだろう…」とさえ思っているそうです。

時間短縮や通院の手間が省ける点が魅力的なオンライン診療。気になっている方は、まずは実際に利用された方の話を聞いてみませんか。

オンライン診療の注意点

情報通信機器とインターネット接続環境が必要

オンラインで診察を受けるには、スマートフォンやタブレットなどの情報通信機器と、インターネット接続環境が必要です。

オンライン資料アプリの必要有無の確認

場合によっては、オンライン診療アプリが必要なこともあります。オンライン診療を受けようとする医療機関が、どのようなシステムを必要としているのか、事前に確認しておきましょう。

診療行為が限られる

オンライン診療は画面越しのコミュニケーションとなるため、診療行為が限られます。

対面での診察を必要とする場合がある

オンライン診療を行った後でも、症状や検査・治療が必要と判断される場合は、対面での診察が必要な場合があるため、医師の指示に従い、医療機関を受診してください。

サービス利用料、薬の配送料が発生する

通常の対面での受診では発生しないオンライン診療アプリのサービス利用料や薬の配送料がかかります。利用するオンライン診療アプリや薬の量によって利用料や配送料は異なりますが、ある程度の費用がかかるのは確実です。

「お金がかかるなら嫌だな…」と思うかもしれませんが、通院の際に費やしていた交通費や時間、または心身の負担とを比較してみると、人によっては負担軽減ができるかもしれません。

これらの注意点を踏まえて、対面診療とオンライン診療を上手に活用していただければ幸いです。

(補足)新たに導入された医療体制「リフィル処方制度」について

ここからは新たな医療体制を紹介します。2022年4月から新たにリフィル処方制度という方法が導入されたことをご存知でしょうか?

リフィル処方制度とは、患者さんが受診しなくても、複数回薬を受け取ることができる制度のことです。

コロナ禍の通院回数減少、医療費削減、高齢化社会における労働人口の減少、医師の働き方改革など、様々な要因が処方箋のリフィル導入を後押ししました。

リフィル処方箋とは

「リフィル処方箋」とは、症状が安定した患者さんに対して、医師が設定した一定の期間内であれば繰り返し利用することができる処方箋です。

患者さんは医療機関に行かなくても、同じ処方箋を医師が指定した回数まで保険薬局で受け取ることができます。

31日分の処方箋であれば1回で31日分、合計93日分を受け取ることができます。初回は従来の処方箋同様、処方箋が発行されてから4日間が処方箋の使用期限です。

2回目以降の調剤は「前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内」というルールがあります。

リフィル処方箋のメリット

患者さんにとっての大きなメリットは、移動の軽減です。コロナ禍がいつまで続くかわからない現状では、バスや電車による移動の回数を減らすことができるのは、嬉しいポイントといえます。

また、患者さんが自宅から離れた医療機関に通う場合にも、移動にかかる時間や費用を節約することができます。

定期受診が必要だけど、密を避けたい、人の多い病院にはあまり行きたくない、という患者さんにとっても、物理的に受診回数を減らすことができます。

リフィル処方箋のデメリット

一方、患者さんにとっては、受診の機会が少なくなるというデメリットがあります。

基本的に症状が安定している慢性疾患の患者さんがリフィル処方箋の対象となるため心配する必要はありませんが、定期的に医師に診てもらうことで得られる安心感は少なくなります。

どのような人におすすめ?

リフィル処方せんの発行は患者側が決めることではありません。あくまで、医師の判断によるものです。

また、リフィル処方せんを受け取ることができるのは、生活習慣病などの慢性疾患であり、薬も継続して服用して症状が安定している方を想定しています。

そのため、この条件に該当している方は、医師に相談してみるとリフィル処方せんを発行してもらえるかもしれません。

一時的な症状や花粉症など季節によって何度か通院しなければいけない症状の場合は、リフィル処方せんの発行を相談するより、オンライン診療を活用したほうが時間短縮やお金の節約などのメリットを感じやすいでしょう。

リフィル処方箋の注意点

リフィル処方箋も従来の処方箋とおなじく、処方箋の発行日を含めて4日間が使用期限です。

2回目以降の調剤は「前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内」というルールです。

保険調剤薬局の薬剤師が患者さんの服薬状況などを確認してリフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合は、調剤を行うことができません。

薬剤師は患者さんに対して医療機関への受診をうながし、処方医に情報提供を行うことになっています。

まとめ

病院に行き、医師の診察を受けなければ薬はもらえないことは今も昔も変わりません。

しかし、オンライン診療やリフィル処方制度など、今までになかった新たな医療体制の登場により手段は増えました。

リフィル処方はあくまで医師の判断によるため、患者側で決めることは出来ません。

一方、オンライン診療の利用は可能であるため、仕事や学校、家事や育児など忙しくて病院に行きたくても行けない方や待ち時間が長いと感じる方は一度オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。

一方、オンライン診療の利用は可能であるため、以下のような悩みを持っている方は、一度オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。

仕事や学校、家事や育児など忙しくて病院に行きたくても行けない

薬をもらうためだけに時間をかけて行きたくない

待ち時間が長いのに診察はすぐに終わる

感染リスクが怖い

現在、感染症拡大を受けての特例措置として、初診でのオンライン診療も可能になっています。オンライン診療アプリSOKUYAKUなら、事前予約をすることで待ち時間なしでおうちで受診できます。

当コラムの掲載記事に関するご注意点

1.

当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。

2.

当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。

3.

当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。

4.

前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。