【医師監修】耳にできるニキビが気になる。原因と正しい耳のケア方法を紹介

耳にできるニキビの原因は

耳ニキビにはいくつかの原因があり、それらが重なって悪化することもあります。耳は構造が複雑で、外的な刺激や汚れ、洗い残しなどが起こりやすい場所です。また、ホルモンバランスや食生活といった内的要因も大きく関わります

外的刺激を受けやすい

耳はイヤホンや耳かき、イヤリングなどで頻繁に物理的な刺激を受ける部位です。これらの刺激が皮膚に摩擦や傷を与えると、肌のバリア機能が低下し、毛穴が炎症を起こしやすくなります。

また、耳に髪の毛が触れ続けたり、手で無意識に触ってしまう癖も、皮膚にストレスを与える原因です。耳の皮膚は繊細なため、少しの刺激でもニキビにつながることがあります。

汚れがたまりやすい

耳は凹凸の多い構造をしており、皮脂や垢、ほこりがたまりやすい場所です。洗いづらい部位であるため、気づかないうちに汚れが蓄積してしまうことも少なくありません。

耳の裏や耳のくぼみは洗い残しが発生しやすく、毛穴に汚れが詰まりやすい環境になります。その結果、皮脂と汚れが混ざり、毛穴の中でアクネ菌が繁殖しやすくなります。

洗顔料やシャンプーの洗い残し

耳まわりはシャンプーや洗顔料、トリートメントなどのすすぎ残しが発生しやすい部位です。耳の裏や耳の中に洗剤成分が残ってしまうと、刺激となり毛穴の詰まりを引き起こす原因になります。また、洗い残した石けん成分はアクネ菌の栄養源にもなりやすく、炎症を悪化させる要因となります。

ホルモンバランスの乱れ

生理前やストレスがたまったとき、睡眠不足や疲労が続いたときには、皮脂を増やすホルモンが活性化し、耳の毛穴にも皮脂が詰まりやすくなります。ホルモンバランスの乱れによってターンオーバーも滞りやすくなり、古い角質が毛穴に残ることでニキビができやすくなります。

食生活の乱れ

脂っこい食事や糖質の多い食べ物、加工食品の摂りすぎは、皮脂の過剰分泌を招き、耳を含む顔全体にニキビを発生させやすくします。また、ビタミンやミネラルの不足は肌のターンオーバーが乱れるため、毛穴詰まりが悪化する要因です。

耳ニキビが出来た場合の対処方法

毎日の生活やセルフケアで少し気をつけるだけでも、耳ニキビの予防・改善につながるはずです。ぜひ取り入れてみてください。

耳に触れるものを清潔にする

イヤホンやヘッドホン、ピアス、耳かきなど、耳まわりに直接触れるものは常にきれいな状態を保ちましょう。シャンプーや洗顔料が耳の後ろや耳の穴まわりに残っていると、汚れや雑菌がたまりやすくなるため、洗髪や洗顔の際にはしっかりすすいでください。洗った後はタオルや綿棒で耳のまわりをやさしくふき取り、水分が残らないようにしておくと安心です。

刺激を避ける

耳かきや爪で強くこすったり、頻繁に触ったりすると、耳の肌に余計な刺激を与えてニキビを悪化させてしまうことがあります。耳掃除はお風呂上がりの耳の中がやわらかくなっているときに、力を入れずに行うのがおすすめです。髪を整えるときにも整髪料が耳まわりに残りすぎないよう気をつけましょう。

スキンケアを行う

耳の周辺は見落としがちですが、顔と同様に皮脂や汚れがたまりやすい部分です。朝晩の洗顔時にぬるま湯でやさしく洗ってあげると良いでしょう。洗い終わったあとは化粧水や乳液などでしっかり保湿し、肌のバリア機能を維持することが大切です。過剰な皮脂分泌は乾燥による場合もあるため、肌質に合ったスキンケアを心がけてください。

ストレスを避ける

ストレスはホルモンバランスの乱れや免疫力の低下を招き、ニキビができやすい環境をつくってしまいます。十分な睡眠と規則正しい生活リズムを意識し、適度な運動や趣味などで気分転換を図ってください。深呼吸やリラックスできる音楽を聴く時間をもつなど、自分なりのストレス解消法を見つけておくと、ニキビ予防の助けになります。

医療機関を受診する

痛みが強かったり、赤みや腫れが長引いたり、セルフケアでは改善が見られないようであれば、早めに皮膚科を受診しましょう。症状や進行度合いに合わせて、塗り薬や飲み薬、ビタミン剤などを用いた治療が受けられます。専門家に相談することで、ニキビを早期に治し、悪化を防ぐことが可能になります。

間違った耳のケア

過度な耳掃除や間違ったケアは、耳の中だけでなく耳周辺の肌を傷つけて炎症を招きやすくします。結果としてニキビが発生しやすくなったり悪化する要因となるため注意しましょう。

耳の中を綿棒でかく

綿棒は先端が大きく、意外と固く巻かれているため、耳アカを奥へ押し込んでしまいがちです。力を入れるほど耳の中に刺激を与えてしまうため、かえって炎症を引き起こしたり、耳アカの堆積を進めたりすることがあります。耳の中がかゆいときに綿棒で掻いてしまうのも要注意で、炎症を悪化させる原因になるため避けましょう。

お風呂上りに耳掃除をする

入浴後は耳の中がふやけていて、耳アカも柔らかくなっています。その状態で耳掃除をすると、粘土状になった耳アカをより奥へ押し込んでしまう恐れがあります。とくに湿り気のあるタイプの耳アカの方は、奥にたまったまま固まってしまい、聞こえが悪くなる原因になることもあります。

水やオイルを使用して耳掃除する

耳の中に直接水やオイルを入れると、一時的に耳アカが浮き上がるような気がしても、結果的にアカをさらに奥へ送り込むリスクが高まります。耳の皮膚はデリケートなので、水分が残って中で蒸れると、細菌やカビが繁殖しやすくなる可能性もあるため、むやみに水やオイルを使うのは避けましょう。

何度も耳掃除をする

頻繁に耳掃除を繰り返すと、耳の皮膚に余計な刺激が加わり、炎症を起こしやすくなります。無理にかき出そうとすると皮膚が傷ついて、かえって聞こえにくくなることも考えられます。痛みを感じるほど何度も掃除をするのは逆効果です。

奥のほうまで掃除しない

耳の穴の奥には鼓膜があり、そこに近づくほど神経が密集しているため、痛みを感じやすく危険も高まります。強引に奥のアカを取ろうとすればするほど傷つけるリスクが増し、症状を悪化させる恐れがあります。奥まで掃除したい場合は、自分で無理せず、医師に相談するのが安全です。

正しい耳のケア方法

耳はデリケートな器官だからこそ、無理や過剰な手入れは禁物です。正しい方法を意識して、自分の耳を大切にケアしてあげてください。ニキビによるかゆみや痛みが気になる場合は、我慢せず専門家に相談しましょう。

使用する道具に注意する

耳掃除に使う道具は実はとても重要です。市販の綿棒は先端が思った以上に大きく、奥までぐいぐい押し込むと皮膚を傷つけたり、耳あかをさらに奥へ押し込んでしまうリスクがあります。耳掃除をしたい場合は、やわらかい素材で先端が小さめのものか、先端が薄い形状の耳かきを選ぶと安心です。

掃除する頻度は少なめに

耳あかは、体の仕組みによって自然と外へ排出されることが多いとされています。つまり、毎日のように掃除をする必要はありません。耳の穴の形状や耳あかのタイプによって個人差はありますが、目安として2週間から1か月に1回程度、短時間で終わらせるのが理想的です。

やさしく、手前だけ掃除する

奥まで強く掃除しようとすると、かえって耳あかを押し込む危険が高まります。自分で掃除するときは、鏡を見ながら、外から覗いて見える範囲だけをそっと拭うようにしましょう。痛みやかゆみを感じたらすぐに止めることも大切です。

耳のニキビが治らない場合は違う病気かも

耳にできたニキビがなかなか治らない場合、他の皮膚疾患かもしれません。

ホクロ

ホクロは、色素細胞が集まってできる良性の腫瘍で、茶色や黒い小さなしみやふくらみとして現れます。最初は平らでも少しずつ盛り上がることがあります。顔では丸く、体ではいぼのようにふくらむこともあり、やわらかい感触が特徴です。大きくなるスピードがゆるやかで、直径が6ミリ以下のことがほとんどですが、大人でまれに7ミリを超えることもあります。

粉瘤

粉瘤は皮膚の下に袋ができ、垢が溜まっていく良性の腫瘍です。押すと白くて臭い粥状の内容物が出ることがあり、「脂肪のかたまり」と勘違いされがちですが、正体は皮膚の表面から剥がれるはずの“垢”の蓄積です。

表皮の細胞が真皮の奥に入り込んでしまい、そこで袋をつくることが原因になります。その中に垢が溜まって大きくなり、触るとしこりとして感じられるようになります。粉瘤ができやすい部位は耳の後ろや首、背中などです。

袋の一部が外とつながっているため、そこから細菌が侵入して化膿することがあります。そうなると赤く腫れて強く痛む「炎症性粉瘤」になります。化膿してからでは切開して膿を出す処置が必要になり、完治まで時間もかかるため注意しましょう。

治療には袋ごと取り除く手術が基本です。中身だけ出しても袋が残っていれば再発します。ニキビだと思って放っておいたら、どんどん大きくなっていた…というケースも少なくありません。

いぼ

皮膚にできる小さな盛り上がりです。「いぼ」という言葉は医学的な用語ではなく、皮膚にできる“盛り上がったできものを表す俗語になります。一般的なイボは「ウイルス性疣贅(ゆうぜい)」と呼ばれるもので、ヒトパピローマウイルス(HPV)が皮膚に感染してできるものです。子どもの手や足に多く、触れたり引っかいたりすると周囲に広がることもあります。

脂漏性角化症

「老人性イボ」とも呼ばれる良性の皮膚腫瘍です。手で触るとわずかに盛り上がっているのが特徴。見た目は濃いシミやイボのようで、表面はすべすべしていたり、カサカサしていたりします。一見イボのように見えるためそう呼ばれています。実際にはウイルスなどが原因の“いぼ”とは違い、皮膚の老化や体質、紫外線の影響などが関係して生じるものです。

中年以降によく見られますが、20代の若い人でもこめかみや首に小さなものができることがあります。原因ははっきりしていません。加齢や遺伝的体質が影響していると考えられています。

見た目の色は茶色~黒色、大きさも2ミリ程度の小さなものから2センチほどまでさまざまです。ほとんどが無症状ですが、服がこすれたり引っかかったりすると赤くなったり出血することもあります。

外耳道湿疹

外耳道湿疹は、耳の穴の皮膚がガサガサ・じくじくと荒れ、強いかゆみや水っぽい耳だれが出るのが特徴の皮膚炎です。毎日耳掃除をしている方や、耳の中を清潔に保ちたいという意識が強い若い女性に多く見られます。耳の皮膚はとても薄くて繊細なので、繰り返し擦ることで傷つき、炎症や湿疹の原因になります。

一番の原因は、耳掃除のやりすぎです。さらに、アレルギー体質の方や、シャンプー・洗顔料などが耳の中に入って皮膚が刺激されることでも起こりやすくなります。かゆみが気になると、つい耳をいじってしまいがちですが、それがさらに悪化させる悪循環になります。

耳のニキビは何科を受診する?

「耳にニキビみたいなできものができたけど、何科に行けばいいの?」意外と迷う方が多いかもしれません。耳には皮膚・軟骨・骨といった複雑な構造があり、できものの種類もさまざまです。

耳の中や周囲にできた“ニキビのようなできもの”が、実は粉瘤(ふんりゅう)や外耳道湿疹、ホクロ、脂漏性角化症だった…ということもあります。こうした場合、まずは耳鼻咽喉科が頼りになります。耳の構造に詳しく、耳の奥や外耳道の診察・治療が可能だからです。

ただし、できものが耳の外側や耳たぶ、周囲の皮膚にあるなら、皮膚科や形成外科で対応できることもあります。粉瘤や耳瘻孔(じろうこう)、耳介血腫などが該当します。どの診療科でも共通して言えるのは、“自己判断でつぶしたり放置したりしない”ことです。かえって悪化させてしまう危険があります。

小さなできものに見えても、思わぬ皮膚の病気や腫瘍が隠れていることもあるため、気になる場合は早めに医療機関を受診しましょう。何科に行くか迷ったら、まずは耳鼻咽喉科が安心です。

耳のニキビが気になる場合は放置せず医療機関を受診しよう

耳は皮膚が薄く繊細なうえ、通気性が悪く汚れがたまりやすい部位です。耳は鏡でも見えにくいため、気づいたときには赤く腫れていたり、じくじくと膿んでいたりすることもあります。

痛みやかゆみがある、膿が出ている、触れると違和感がある…こうした症状が見られる場合は、放置せずに医療機関を受診しましょう。耳の状態に詳しい耳鼻いんこう科や、皮膚に精通した皮膚科での診察が安心です。見えにくい部分だからこそ、自分で判断せず、専門家のサポートを受けてください。

忙しくて通院する時間がない方にはオンライン診療もおすすめ

仕事や育児で毎日が慌ただしく、「病院に行く時間が取れない」という方も多いのではないでしょうか。そんなときに便利なのが、オンライン診療です。

オンライン診療とは

オンライン診療とは、スマートフォンやパソコンなどのインターネット接続できる端末を使って、自宅などから医師の診察を受けられる医療サービスです。診察はビデオ通話で行われ、医師と直接会話しながら症状を伝えられます。予約から問診、診断、薬の処方、支払いまで、すべてオンラインで完結する仕組みのため、通院が難しい人にとって非常に便利な方法です。

体調が悪いけれど仕事を休めない方、小さなお子さんがいて外出しづらい方、病院が遠くて通えない方など、多くの人にとって新たな手段となっています。忙しい現代のライフスタイルにフィットした医療のかたち、それがオンライン診療です。

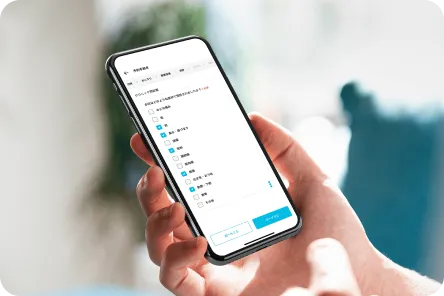

SOKUYAKUとは

SOKUYAKU(ソクヤク)は、オンライン診療をスマートフォンのアプリで手軽に利用できるサービスです。診察の予約から医師の診療、薬の受け取りまで、すべての流れをアプリ内でスムーズに完結できます。

お気に入りのクリニックや薬局を登録できる機能や、お薬手帳のデジタル化にも対応しています。使い慣れた医療機関とつながりながら、日々の健康管理がより快適に行えるのが特長です。

全国どこでも、当日または翌日に処方薬を受け取れます。SOKUYAKUは、忙しい現代人のライフスタイルに寄り添った、安心で効率的なオンライン診療のサポートサービスです。

オンラインで受診できる医療機関を探す⇒

まとめ

耳にできるニキビは、汚れや外からの刺激、間違った耳掃除などが引き金となり、気づかないうちに悪化してしまうことがあります。耳を清潔に保ち、やさしくケアすることが予防の基本です。ただし、見た目がニキビでも実は別の皮膚疾患の可能性もあるため、症状が長引く場合や違和感があるときは、早めに耳鼻科や皮膚科などの専門医に相談するようにしましょう。

耳にポツっとできたニキビ、どう対処すればいいのか迷ったことはありませんか?顔と違って見えづらい耳まわりは、意外にもニキビができやすい場所です。気づかないうちに悪化させてしまうケースも少なくありません。この記事では、耳にできるニキビの原因から対処法、さらに日常でできる正しい耳のケア方法までを、医師監修のもとで詳しく解説します。

耳にできるニキビの原因は

耳ニキビにはいくつかの原因があり、それらが重なって悪化することもあります。耳は構造が複雑で、外的な刺激や汚れ、洗い残しなどが起こりやすい場所です。また、ホルモンバランスや食生活といった内的要因も大きく関わります

外的刺激を受けやすい

耳はイヤホンや耳かき、イヤリングなどで頻繁に物理的な刺激を受ける部位です。これらの刺激が皮膚に摩擦や傷を与えると、肌のバリア機能が低下し、毛穴が炎症を起こしやすくなります。

また、耳に髪の毛が触れ続けたり、手で無意識に触ってしまう癖も、皮膚にストレスを与える原因です。耳の皮膚は繊細なため、少しの刺激でもニキビにつながることがあります。

汚れがたまりやすい

耳は凹凸の多い構造をしており、皮脂や垢、ほこりがたまりやすい場所です。洗いづらい部位であるため、気づかないうちに汚れが蓄積してしまうことも少なくありません。

耳の裏や耳のくぼみは洗い残しが発生しやすく、毛穴に汚れが詰まりやすい環境になります。その結果、皮脂と汚れが混ざり、毛穴の中でアクネ菌が繁殖しやすくなります。

洗顔料やシャンプーの洗い残し

耳まわりはシャンプーや洗顔料、トリートメントなどのすすぎ残しが発生しやすい部位です。耳の裏や耳の中に洗剤成分が残ってしまうと、刺激となり毛穴の詰まりを引き起こす原因になります。また、洗い残した石けん成分はアクネ菌の栄養源にもなりやすく、炎症を悪化させる要因となります。

ホルモンバランスの乱れ

生理前やストレスがたまったとき、睡眠不足や疲労が続いたときには、皮脂を増やすホルモンが活性化し、耳の毛穴にも皮脂が詰まりやすくなります。ホルモンバランスの乱れによってターンオーバーも滞りやすくなり、古い角質が毛穴に残ることでニキビができやすくなります。

食生活の乱れ

脂っこい食事や糖質の多い食べ物、加工食品の摂りすぎは、皮脂の過剰分泌を招き、耳を含む顔全体にニキビを発生させやすくします。また、ビタミンやミネラルの不足は肌のターンオーバーが乱れるため、毛穴詰まりが悪化する要因です。

耳ニキビが出来た場合の対処方法

毎日の生活やセルフケアで少し気をつけるだけでも、耳ニキビの予防・改善につながるはずです。ぜひ取り入れてみてください。

耳に触れるものを清潔にする

イヤホンやヘッドホン、ピアス、耳かきなど、耳まわりに直接触れるものは常にきれいな状態を保ちましょう。シャンプーや洗顔料が耳の後ろや耳の穴まわりに残っていると、汚れや雑菌がたまりやすくなるため、洗髪や洗顔の際にはしっかりすすいでください。洗った後はタオルや綿棒で耳のまわりをやさしくふき取り、水分が残らないようにしておくと安心です。

刺激を避ける

耳かきや爪で強くこすったり、頻繁に触ったりすると、耳の肌に余計な刺激を与えてニキビを悪化させてしまうことがあります。耳掃除はお風呂上がりの耳の中がやわらかくなっているときに、力を入れずに行うのがおすすめです。髪を整えるときにも整髪料が耳まわりに残りすぎないよう気をつけましょう。

スキンケアを行う

耳の周辺は見落としがちですが、顔と同様に皮脂や汚れがたまりやすい部分です。朝晩の洗顔時にぬるま湯でやさしく洗ってあげると良いでしょう。洗い終わったあとは化粧水や乳液などでしっかり保湿し、肌のバリア機能を維持することが大切です。過剰な皮脂分泌は乾燥による場合もあるため、肌質に合ったスキンケアを心がけてください。

ストレスを避ける

ストレスはホルモンバランスの乱れや免疫力の低下を招き、ニキビができやすい環境をつくってしまいます。十分な睡眠と規則正しい生活リズムを意識し、適度な運動や趣味などで気分転換を図ってください。深呼吸やリラックスできる音楽を聴く時間をもつなど、自分なりのストレス解消法を見つけておくと、ニキビ予防の助けになります。

医療機関を受診する

痛みが強かったり、赤みや腫れが長引いたり、セルフケアでは改善が見られないようであれば、早めに皮膚科を受診しましょう。症状や進行度合いに合わせて、塗り薬や飲み薬、ビタミン剤などを用いた治療が受けられます。専門家に相談することで、ニキビを早期に治し、悪化を防ぐことが可能になります。

間違った耳のケア

過度な耳掃除や間違ったケアは、耳の中だけでなく耳周辺の肌を傷つけて炎症を招きやすくします。結果としてニキビが発生しやすくなったり悪化する要因となるため注意しましょう。

耳の中を綿棒でかく

綿棒は先端が大きく、意外と固く巻かれているため、耳アカを奥へ押し込んでしまいがちです。力を入れるほど耳の中に刺激を与えてしまうため、かえって炎症を引き起こしたり、耳アカの堆積を進めたりすることがあります。耳の中がかゆいときに綿棒で掻いてしまうのも要注意で、炎症を悪化させる原因になるため避けましょう。

お風呂上りに耳掃除をする

入浴後は耳の中がふやけていて、耳アカも柔らかくなっています。その状態で耳掃除をすると、粘土状になった耳アカをより奥へ押し込んでしまう恐れがあります。とくに湿り気のあるタイプの耳アカの方は、奥にたまったまま固まってしまい、聞こえが悪くなる原因になることもあります。

水やオイルを使用して耳掃除する

耳の中に直接水やオイルを入れると、一時的に耳アカが浮き上がるような気がしても、結果的にアカをさらに奥へ送り込むリスクが高まります。耳の皮膚はデリケートなので、水分が残って中で蒸れると、細菌やカビが繁殖しやすくなる可能性もあるため、むやみに水やオイルを使うのは避けましょう。

何度も耳掃除をする

頻繁に耳掃除を繰り返すと、耳の皮膚に余計な刺激が加わり、炎症を起こしやすくなります。無理にかき出そうとすると皮膚が傷ついて、かえって聞こえにくくなることも考えられます。痛みを感じるほど何度も掃除をするのは逆効果です。

奥のほうまで掃除しない

耳の穴の奥には鼓膜があり、そこに近づくほど神経が密集しているため、痛みを感じやすく危険も高まります。強引に奥のアカを取ろうとすればするほど傷つけるリスクが増し、症状を悪化させる恐れがあります。奥まで掃除したい場合は、自分で無理せず、医師に相談するのが安全です。

正しい耳のケア方法

耳はデリケートな器官だからこそ、無理や過剰な手入れは禁物です。正しい方法を意識して、自分の耳を大切にケアしてあげてください。ニキビによるかゆみや痛みが気になる場合は、我慢せず専門家に相談しましょう。

使用する道具に注意する

耳掃除に使う道具は実はとても重要です。市販の綿棒は先端が思った以上に大きく、奥までぐいぐい押し込むと皮膚を傷つけたり、耳あかをさらに奥へ押し込んでしまうリスクがあります。耳掃除をしたい場合は、やわらかい素材で先端が小さめのものか、先端が薄い形状の耳かきを選ぶと安心です。

掃除する頻度は少なめに

耳あかは、体の仕組みによって自然と外へ排出されることが多いとされています。つまり、毎日のように掃除をする必要はありません。耳の穴の形状や耳あかのタイプによって個人差はありますが、目安として2週間から1か月に1回程度、短時間で終わらせるのが理想的です。

やさしく、手前だけ掃除する

奥まで強く掃除しようとすると、かえって耳あかを押し込む危険が高まります。自分で掃除するときは、鏡を見ながら、外から覗いて見える範囲だけをそっと拭うようにしましょう。痛みやかゆみを感じたらすぐに止めることも大切です。

耳のニキビが治らない場合は違う病気かも

耳にできたニキビがなかなか治らない場合、他の皮膚疾患かもしれません。

ホクロ

ホクロは、色素細胞が集まってできる良性の腫瘍で、茶色や黒い小さなしみやふくらみとして現れます。最初は平らでも少しずつ盛り上がることがあります。顔では丸く、体ではいぼのようにふくらむこともあり、やわらかい感触が特徴です。大きくなるスピードがゆるやかで、直径が6ミリ以下のことがほとんどですが、大人でまれに7ミリを超えることもあります。

粉瘤

粉瘤は皮膚の下に袋ができ、垢が溜まっていく良性の腫瘍です。押すと白くて臭い粥状の内容物が出ることがあり、「脂肪のかたまり」と勘違いされがちですが、正体は皮膚の表面から剥がれるはずの“垢”の蓄積です。

表皮の細胞が真皮の奥に入り込んでしまい、そこで袋をつくることが原因になります。その中に垢が溜まって大きくなり、触るとしこりとして感じられるようになります。粉瘤ができやすい部位は耳の後ろや首、背中などです。

袋の一部が外とつながっているため、そこから細菌が侵入して化膿することがあります。そうなると赤く腫れて強く痛む「炎症性粉瘤」になります。化膿してからでは切開して膿を出す処置が必要になり、完治まで時間もかかるため注意しましょう。

治療には袋ごと取り除く手術が基本です。中身だけ出しても袋が残っていれば再発します。ニキビだと思って放っておいたら、どんどん大きくなっていた…というケースも少なくありません。

いぼ

皮膚にできる小さな盛り上がりです。「いぼ」という言葉は医学的な用語ではなく、皮膚にできる“盛り上がったできものを表す俗語になります。一般的なイボは「ウイルス性疣贅(ゆうぜい)」と呼ばれるもので、ヒトパピローマウイルス(HPV)が皮膚に感染してできるものです。子どもの手や足に多く、触れたり引っかいたりすると周囲に広がることもあります。

脂漏性角化症

「老人性イボ」とも呼ばれる良性の皮膚腫瘍です。手で触るとわずかに盛り上がっているのが特徴。見た目は濃いシミやイボのようで、表面はすべすべしていたり、カサカサしていたりします。一見イボのように見えるためそう呼ばれています。実際にはウイルスなどが原因の“いぼ”とは違い、皮膚の老化や体質、紫外線の影響などが関係して生じるものです。

中年以降によく見られますが、20代の若い人でもこめかみや首に小さなものができることがあります。原因ははっきりしていません。加齢や遺伝的体質が影響していると考えられています。

見た目の色は茶色~黒色、大きさも2ミリ程度の小さなものから2センチほどまでさまざまです。ほとんどが無症状ですが、服がこすれたり引っかかったりすると赤くなったり出血することもあります。

外耳道湿疹

外耳道湿疹は、耳の穴の皮膚がガサガサ・じくじくと荒れ、強いかゆみや水っぽい耳だれが出るのが特徴の皮膚炎です。毎日耳掃除をしている方や、耳の中を清潔に保ちたいという意識が強い若い女性に多く見られます。耳の皮膚はとても薄くて繊細なので、繰り返し擦ることで傷つき、炎症や湿疹の原因になります。

一番の原因は、耳掃除のやりすぎです。さらに、アレルギー体質の方や、シャンプー・洗顔料などが耳の中に入って皮膚が刺激されることでも起こりやすくなります。かゆみが気になると、つい耳をいじってしまいがちですが、それがさらに悪化させる悪循環になります。

耳のニキビは何科を受診する?

「耳にニキビみたいなできものができたけど、何科に行けばいいの?」意外と迷う方が多いかもしれません。耳には皮膚・軟骨・骨といった複雑な構造があり、できものの種類もさまざまです。

耳の中や周囲にできた“ニキビのようなできもの”が、実は粉瘤(ふんりゅう)や外耳道湿疹、ホクロ、脂漏性角化症だった…ということもあります。こうした場合、まずは耳鼻咽喉科が頼りになります。耳の構造に詳しく、耳の奥や外耳道の診察・治療が可能だからです。

ただし、できものが耳の外側や耳たぶ、周囲の皮膚にあるなら、皮膚科や形成外科で対応できることもあります。粉瘤や耳瘻孔(じろうこう)、耳介血腫などが該当します。どの診療科でも共通して言えるのは、“自己判断でつぶしたり放置したりしない”ことです。かえって悪化させてしまう危険があります。

小さなできものに見えても、思わぬ皮膚の病気や腫瘍が隠れていることもあるため、気になる場合は早めに医療機関を受診しましょう。何科に行くか迷ったら、まずは耳鼻咽喉科が安心です。

耳のニキビが気になる場合は放置せず医療機関を受診しよう

耳は皮膚が薄く繊細なうえ、通気性が悪く汚れがたまりやすい部位です。耳は鏡でも見えにくいため、気づいたときには赤く腫れていたり、じくじくと膿んでいたりすることもあります。

痛みやかゆみがある、膿が出ている、触れると違和感がある…こうした症状が見られる場合は、放置せずに医療機関を受診しましょう。耳の状態に詳しい耳鼻いんこう科や、皮膚に精通した皮膚科での診察が安心です。見えにくい部分だからこそ、自分で判断せず、専門家のサポートを受けてください。

忙しくて通院する時間がない方にはオンライン診療もおすすめ

仕事や育児で毎日が慌ただしく、「病院に行く時間が取れない」という方も多いのではないでしょうか。そんなときに便利なのが、オンライン診療です。

オンライン診療とは

オンライン診療とは、スマートフォンやパソコンなどのインターネット接続できる端末を使って、自宅などから医師の診察を受けられる医療サービスです。診察はビデオ通話で行われ、医師と直接会話しながら症状を伝えられます。予約から問診、診断、薬の処方、支払いまで、すべてオンラインで完結する仕組みのため、通院が難しい人にとって非常に便利な方法です。

体調が悪いけれど仕事を休めない方、小さなお子さんがいて外出しづらい方、病院が遠くて通えない方など、多くの人にとって新たな手段となっています。忙しい現代のライフスタイルにフィットした医療のかたち、それがオンライン診療です。

SOKUYAKUとは

SOKUYAKU(ソクヤク)は、オンライン診療をスマートフォンのアプリで手軽に利用できるサービスです。診察の予約から医師の診療、薬の受け取りまで、すべての流れをアプリ内でスムーズに完結できます。

お気に入りのクリニックや薬局を登録できる機能や、お薬手帳のデジタル化にも対応しています。使い慣れた医療機関とつながりながら、日々の健康管理がより快適に行えるのが特長です。

全国どこでも、当日または翌日に処方薬を受け取れます。SOKUYAKUは、忙しい現代人のライフスタイルに寄り添った、安心で効率的なオンライン診療のサポートサービスです。

まとめ

耳にできるニキビは、汚れや外からの刺激、間違った耳掃除などが引き金となり、気づかないうちに悪化してしまうことがあります。耳を清潔に保ち、やさしくケアすることが予防の基本です。ただし、見た目がニキビでも実は別の皮膚疾患の可能性もあるため、症状が長引く場合や違和感があるときは、早めに耳鼻科や皮膚科などの専門医に相談するようにしましょう。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。

当コラムの掲載記事に関するご注意点

1.

当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。

2.

当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。

3.

当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。

4.

前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。

皮膚科, 形成外科, 総合内科, 美容外科, 美容皮膚科, 先端医療, 再生医療

2014年3月 近畿大学医学部医学科卒業 2014年4月 慶應義塾大学病院初期臨床研修医 2016年4月 慶應義塾大学病院形成外科入局 2016年10月 佐野厚生総合病院形成外科 2017年4月 横浜市立市民病院形成外科 2018年4月 埼玉医科総合医療センター形成外科・美容外科 2018年10月 慶應義塾大学病院形成外科助教休職 2019年2月 銀座美容外科クリニック 分院長 2020年5月 青山メディカルクリニック 開業