アトピー性皮膚炎の肌に必要な保湿ケア!効果的な方法と選び方のポイント

なぜアトピー性皮膚炎に保湿が重要なのか?

アトピー性皮膚炎の肌は、バリア機能が低下し水分が外へ逃げやすいため、肌が乾燥しやすいことが特徴です。乾燥した肌は外部からの刺激を受けやすくなり、異物が侵入しやすくなることで、かゆみを引き起こしやすくなります。

かゆみを感じると、無意識のうちに掻いてしまい、その刺激によって皮膚がさらに傷つき、炎症が悪化することがあります。これが、かゆみの悪循環です。症状がより深刻化してしまうため、皮膚のバリア機能を維持するために適切な保湿ケアが重要です。

保湿剤の役割

皮膚の水分が逃げるのを防ぎ、皮膚に水分を補給するのが保湿剤の役割です。健康な皮膚は、角層のバリア機能によって水分の蒸発を防ぎ外部からの刺激から肌を守っています。しかし、皮脂や天然保湿因子、角質細胞間脂質といった成分が不足し肌が乾燥すると、角層が剥がれすき間ができてしまいます。

乾燥した肌は外部からの刺激を受けやすくなるため、注意しないといけません。また、体内の水分も失われやすくなります。この状態を防ぐために、季節を問わず保湿剤を使用し、スキンケアを行うことが大切です。

アトピー性皮膚炎の方はカサカサ肌が多い

アトピー性皮膚炎の方の肌は、もともと乾燥しやすい性質を持っています。これは、角質層の水分を保持するセラミドの結合が弱く、隙間ができやすいため、水分が蒸発しやすくなることが原因です。そのため、肌の保湿能力が低下し、バリア機能も弱まります。健康な肌の水分量は約40%ですが、乾燥肌の方は35%以下になることがあり、極端な場合は20%を下回ることもあります。

保湿剤の種類

スキンケアに使用する保湿剤には、軟膏、クリーム、ゲル(ジェル)の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。自分の肌の状態や使用感の好みに合わせて選ぶことが大切です。

軟膏

軟膏は、油成分が主体で皮脂膜を強化する働きがあります。ワセリンやプラスチベース、亜鉛華軟膏などがあり、肌の水分を逃がさないのが特徴です。ワセリンには、黄色ワセリン、白色ワセリン、プロペトなどがあり、精製度の違いによって種類が分かれています。また、白色ワセリンを紫外線に反応しにくく加工したサンホワイトもあります。

クリーム

クリームは、水と油を乳化させた保湿剤で、ヘパリン類似物質や尿素、セラミドなどの保湿成分を含んでいます。水と油の割合によって性質が異なり、水分が多いものはみずみずしく軽い使用感が特徴です。油分が多いものはしっかりとした塗り心地で水や汗をはじきやすくなります。油分の多いクリームは、水だけでは落ちにくく、皮膚を保護する働きが強いため、軟膏に近い役割を持つものもあります。

ゲル(ジェル)

ゲルは、水分をゲル状にしたもので、化粧水のように肌に水分を補給します。油分を含まないため、さっぱりとした使用感が特徴です。ジェルのベタつきが気になる場合や、乾燥しやすいことがあるため、使用する際には肌の状態を見ながら調整しましょう。

保湿剤の成分

主な成分として、ヘパリン類似物質、尿素、白色ワセリンがあり、それぞれ特徴があります。保湿の持続力などを確認しながら、自分の肌に合った保湿剤を見つけることが大切です。

ヘパリン類似物質

高い保湿効果を持ち、皮膚の水分保持を助けます。また、血行促進や抗炎症作用もあり、乾燥や肌荒れの改善に有効です。種類によってはわずかににおいがすることもあります。

尿素

保湿効果が高く、角質を柔らかくする作用があります。ただし、皮膚バリア機能が低下した状態では刺激を感じることがあるため、注意が必要です。

白色ワセリン

皮膚表面に膜を作り、水分の蒸発を防ぐことで保湿します。刺激が少なく、敏感肌の方にも適していますが、ベタつきが気になる場合があります。

正しい保湿のタイミングと塗り方

保湿剤には正しい塗り方があります。以下のポイントに注意しましょう。

保湿剤をぬる量

保湿剤の適量は、塗る範囲によって異なります。軟膏やクリームは、人差し指の先端から第一関節までの量が手のひら約2枚分です。ローションの場合は1円玉大が目安となり、フォームはキャップ大の泡の量で手のひら約4枚分をカバーできます。

適量の目安として、塗った後に皮膚が軽くテカる、またはティッシュが付く程度が理想的です。ただし、保湿剤の種類によって適切な量が異なるため、使用する製品の説明を確認してください。

保湿剤をぬるタイミング

入浴後5分以内に塗るようにしましょう。入浴後は皮膚が水分を吸収しているため、このタイミングで塗ることで水分が逃げるのを防げます。5分を過ぎた場合は、化粧水を入れた霧吹きで肌を湿らせてから保湿剤を塗るとよいでしょう。

日中も乾燥を感じた際にこまめに保湿することで、肌のバリア機能を維持しやすくなります。塗る回数は、1日2回〜3回は塗ることがおすすめです。

保湿剤を塗る場所

保湿剤は湿疹がある部位だけでなく、全身に塗ることが大切です。背中など広範囲に塗る場合は、伸ばしやすいフォームやローションを使用しましょう。頭皮も、フォームやローションがベタつきにくいため、快適に使えます。

塗り方のコツ

手を清潔にし、擦らず優しく広げることが重要です。強くすり込むと肌が傷つき、バリア機能が低下する可能性があります。また、体のしわに沿って塗ることで、均等に広がりやすく塗り残しを防げます。全身の保湿は長時間かけず、2分以内に手早く行うことが、無理なく継続するためのコツです。

季節に合わせた保湿の仕方

アトピー肌や乾燥肌の方は、湿度の高い夏でも乾燥しやすくなることがあります。一方で、症状が改善し肌のバリア機能が整うと、冬でも極端な乾燥を感じにくくなることがあります。

肌の調子をよく観察しながら、保湿剤の水分量や油分のバランスを調整することが大切です。肌の状態に合わない保湿剤を使用すると、乾燥が進んだり、逆に吹き出物ができることがあります。季節の変わり目には特に注意し、肌の状態に合わせたスキンケアを心がけましょう。

夏の保湿

夏は湿気が多くなるため、油分の多い保湿剤を使うとベタつきが気になることがあります。そのため、油分の少ないローションや乳液、さっぱりした使用感のジェルタイプを選ぶと快適に保湿ができます。肌の状態に応じて、水分を補うタイプの保湿剤に切り替えるのがよいでしょう。

冬の保湿

乾燥が進みやすいため、しっかりとした対策が必要になります。ローションやクリームだけでは乾燥が気になる場合、ワセリンやスクワラン、馬油などの油分をプラスすると保湿効果が高まります。肌の乾燥が軽度の場合は、洗顔後や入浴後の1日1〜2回の保湿で十分ですが、乾燥がひどい場合は日中のケアも取り入れ、適宜保湿を行うことが重要です。

大切なのは保湿と清潔のセット

スキンケアの基本は、皮膚を清潔に保つ入浴とうるおいを維持する保湿です。この二つを適切に行うことで、皮膚のバリア機能を守り健康な肌を維持できます。

毎日一度は入浴しよう

アトピー性皮膚炎では、皮脂汚れだけでなく汗や菌が皮膚に付着しやすく、症状を悪化させる要因になるため清潔に保つことが重要です。熱いシャワーやお風呂はかゆみを引き起こすだけでなく、必要な皮脂まで落としてしまいます。その場合、入浴後に皮膚の水分が急速に蒸発し、乾燥が進んでしまいます。

そのため、入浴時の温度管理は大切です。お湯の温度は38〜40℃が適しています。長時間の入浴は避け、10分程度にとどめましょう。皮脂を落としすぎないよう、適切な温度と時間で入浴を行うことが大切です。

洗い方のポイント

軽くぬらした後、泡立てた石鹸を使い、指の腹で優しく洗ってください。関節部分のシワを伸ばすようにしながら、膝の表や裏も丁寧に洗うことが大切です。特に顔や目の周りは、お子さんが嫌がることがありますが、清潔を保つためにしっかり洗いましょう。

泡立てずに直接肌につけるのは避け、必ず泡立てることが大切です。ナイロンタオルやスポンジ、目の粗いタオルは皮膚を傷つける可能性があるため、使用を控えてください。発疹がある場合でも、皮膚を清潔に保つことは重要です。

洗った後は、ぬるめのお湯でしっかりすすぎ、石鹸の成分を完全に洗い流しましょう。石鹸が皮膚に残ると刺激になる可能性があるため、すすぎ落ちが良いものを選ぶと安心です。

保湿だけではなく薬も重要。自己判断せずに皮膚科を受診しよう

アトピー性皮膚炎の管理には、保湿だけでなく適切な薬の使用も重要です。症状が悪化すると、保湿だけでは改善が難しくなることがあります。悪化する前に皮膚科を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。

忙しくて受診できない場合にはオンライン診療がおすすめ

忙しくて病院へ行く時間が取れない場合、オンライン診療を利用すると便利です。継続的な治療が必要な場合や軽い症状で相談したいときに役立ちます。

オンライン診療とは

オンライン診療は、インターネットを利用して、自宅や外出先から医師の診察を受けられる医療サービスです。スマートフォン、タブレット、パソコンを使い、ビデオチャットで医師と直接相談できます。診察の予約、問診、診断、薬の処方箋の発行、支払いまでをオンラインで完結できるため、病院に行く時間が取れない場合でもスムーズに受診が可能です。

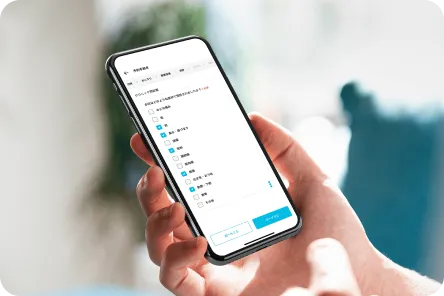

SOKUYAKUとは

SOKUYAKUは、オンライン診療をアプリでスムーズに行えるサービスです。アプリを通じて、診察の予約から薬の受け取りまで、すべての手続きを簡単に完了できます。

専門スタッフによるサポートがあり、お気に入りのクリニックや薬局を登録できる機能も備えています。全国どこでも、当日または翌日に薬を受け取れるため、忙しい方や通院が難しい方にも便利です。お薬手帳をデジタル化できるため、服薬管理がしやすくなります。

オンラインで受診できる医療機関を探す⇒

まとめ

アトピー性皮膚炎の肌を守るためには、保湿を徹底し、清潔な状態を維持することが重要です。保湿剤には軟膏、クリーム、ゲルなどさまざまな種類があり、肌の状態や季節に応じて適切に使い分けることが大切です。正しい塗り方やタイミングを意識し、日常的にスキンケアを続けることが肌の健康を保つ鍵となります。保湿だけではなく、症状に応じた外用薬の使用も欠かせません。自己判断で対処するのではなく、症状が気になる場合は早めに皮膚科を受診し、適切な治療を受けましょう。

アトピー性皮膚炎の肌は乾燥しやすく、かゆみや炎症を防ぐために適切な保湿ケアが必要です。しっかりと保湿することで、皮膚のバリア機能を守り、症状の悪化を防げます。しかし、「どの保湿剤を選べばいいのか」「効果的な塗り方はあるのか」など、迷ってしまうかもしれません。この記事では、保湿剤の種類や成分の選び方、正しい塗り方について詳しく解説します。

なぜアトピー性皮膚炎に保湿が重要なのか?

アトピー性皮膚炎の肌は、バリア機能が低下し水分が外へ逃げやすいため、肌が乾燥しやすいことが特徴です。乾燥した肌は外部からの刺激を受けやすくなり、異物が侵入しやすくなることで、かゆみを引き起こしやすくなります。

かゆみを感じると、無意識のうちに掻いてしまい、その刺激によって皮膚がさらに傷つき、炎症が悪化することがあります。これが、かゆみの悪循環です。症状がより深刻化してしまうため、皮膚のバリア機能を維持するために適切な保湿ケアが重要です。

保湿剤の役割

皮膚の水分が逃げるのを防ぎ、皮膚に水分を補給するのが保湿剤の役割です。健康な皮膚は、角層のバリア機能によって水分の蒸発を防ぎ外部からの刺激から肌を守っています。しかし、皮脂や天然保湿因子、角質細胞間脂質といった成分が不足し肌が乾燥すると、角層が剥がれすき間ができてしまいます。

乾燥した肌は外部からの刺激を受けやすくなるため、注意しないといけません。また、体内の水分も失われやすくなります。この状態を防ぐために、季節を問わず保湿剤を使用し、スキンケアを行うことが大切です。

アトピー性皮膚炎の方はカサカサ肌が多い

アトピー性皮膚炎の方の肌は、もともと乾燥しやすい性質を持っています。これは、角質層の水分を保持するセラミドの結合が弱く、隙間ができやすいため、水分が蒸発しやすくなることが原因です。そのため、肌の保湿能力が低下し、バリア機能も弱まります。健康な肌の水分量は約40%ですが、乾燥肌の方は35%以下になることがあり、極端な場合は20%を下回ることもあります。

保湿剤の種類

スキンケアに使用する保湿剤には、軟膏、クリーム、ゲル(ジェル)の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。自分の肌の状態や使用感の好みに合わせて選ぶことが大切です。

軟膏

軟膏は、油成分が主体で皮脂膜を強化する働きがあります。ワセリンやプラスチベース、亜鉛華軟膏などがあり、肌の水分を逃がさないのが特徴です。ワセリンには、黄色ワセリン、白色ワセリン、プロペトなどがあり、精製度の違いによって種類が分かれています。また、白色ワセリンを紫外線に反応しにくく加工したサンホワイトもあります。

クリーム

クリームは、水と油を乳化させた保湿剤で、ヘパリン類似物質や尿素、セラミドなどの保湿成分を含んでいます。水と油の割合によって性質が異なり、水分が多いものはみずみずしく軽い使用感が特徴です。油分が多いものはしっかりとした塗り心地で水や汗をはじきやすくなります。油分の多いクリームは、水だけでは落ちにくく、皮膚を保護する働きが強いため、軟膏に近い役割を持つものもあります。

ゲル(ジェル)

ゲルは、水分をゲル状にしたもので、化粧水のように肌に水分を補給します。油分を含まないため、さっぱりとした使用感が特徴です。ジェルのベタつきが気になる場合や、乾燥しやすいことがあるため、使用する際には肌の状態を見ながら調整しましょう。

保湿剤の成分

主な成分として、ヘパリン類似物質、尿素、白色ワセリンがあり、それぞれ特徴があります。保湿の持続力などを確認しながら、自分の肌に合った保湿剤を見つけることが大切です。

ヘパリン類似物質

高い保湿効果を持ち、皮膚の水分保持を助けます。また、血行促進や抗炎症作用もあり、乾燥や肌荒れの改善に有効です。種類によってはわずかににおいがすることもあります。

尿素

保湿効果が高く、角質を柔らかくする作用があります。ただし、皮膚バリア機能が低下した状態では刺激を感じることがあるため、注意が必要です。

白色ワセリン

皮膚表面に膜を作り、水分の蒸発を防ぐことで保湿します。刺激が少なく、敏感肌の方にも適していますが、ベタつきが気になる場合があります。

正しい保湿のタイミングと塗り方

保湿剤には正しい塗り方があります。以下のポイントに注意しましょう。

保湿剤をぬる量

保湿剤の適量は、塗る範囲によって異なります。軟膏やクリームは、人差し指の先端から第一関節までの量が手のひら約2枚分です。ローションの場合は1円玉大が目安となり、フォームはキャップ大の泡の量で手のひら約4枚分をカバーできます。

適量の目安として、塗った後に皮膚が軽くテカる、またはティッシュが付く程度が理想的です。ただし、保湿剤の種類によって適切な量が異なるため、使用する製品の説明を確認してください。

保湿剤をぬるタイミング

入浴後5分以内に塗るようにしましょう。入浴後は皮膚が水分を吸収しているため、このタイミングで塗ることで水分が逃げるのを防げます。5分を過ぎた場合は、化粧水を入れた霧吹きで肌を湿らせてから保湿剤を塗るとよいでしょう。

日中も乾燥を感じた際にこまめに保湿することで、肌のバリア機能を維持しやすくなります。塗る回数は、1日2回〜3回は塗ることがおすすめです。

保湿剤を塗る場所

保湿剤は湿疹がある部位だけでなく、全身に塗ることが大切です。背中など広範囲に塗る場合は、伸ばしやすいフォームやローションを使用しましょう。頭皮も、フォームやローションがベタつきにくいため、快適に使えます。

塗り方のコツ

手を清潔にし、擦らず優しく広げることが重要です。強くすり込むと肌が傷つき、バリア機能が低下する可能性があります。また、体のしわに沿って塗ることで、均等に広がりやすく塗り残しを防げます。全身の保湿は長時間かけず、2分以内に手早く行うことが、無理なく継続するためのコツです。

季節に合わせた保湿の仕方

アトピー肌や乾燥肌の方は、湿度の高い夏でも乾燥しやすくなることがあります。一方で、症状が改善し肌のバリア機能が整うと、冬でも極端な乾燥を感じにくくなることがあります。

肌の調子をよく観察しながら、保湿剤の水分量や油分のバランスを調整することが大切です。肌の状態に合わない保湿剤を使用すると、乾燥が進んだり、逆に吹き出物ができることがあります。季節の変わり目には特に注意し、肌の状態に合わせたスキンケアを心がけましょう。

夏の保湿

夏は湿気が多くなるため、油分の多い保湿剤を使うとベタつきが気になることがあります。そのため、油分の少ないローションや乳液、さっぱりした使用感のジェルタイプを選ぶと快適に保湿ができます。肌の状態に応じて、水分を補うタイプの保湿剤に切り替えるのがよいでしょう。

冬の保湿

乾燥が進みやすいため、しっかりとした対策が必要になります。ローションやクリームだけでは乾燥が気になる場合、ワセリンやスクワラン、馬油などの油分をプラスすると保湿効果が高まります。肌の乾燥が軽度の場合は、洗顔後や入浴後の1日1〜2回の保湿で十分ですが、乾燥がひどい場合は日中のケアも取り入れ、適宜保湿を行うことが重要です。

大切なのは保湿と清潔のセット

スキンケアの基本は、皮膚を清潔に保つ入浴とうるおいを維持する保湿です。この二つを適切に行うことで、皮膚のバリア機能を守り健康な肌を維持できます。

毎日一度は入浴しよう

アトピー性皮膚炎では、皮脂汚れだけでなく汗や菌が皮膚に付着しやすく、症状を悪化させる要因になるため清潔に保つことが重要です。熱いシャワーやお風呂はかゆみを引き起こすだけでなく、必要な皮脂まで落としてしまいます。その場合、入浴後に皮膚の水分が急速に蒸発し、乾燥が進んでしまいます。

そのため、入浴時の温度管理は大切です。お湯の温度は38〜40℃が適しています。長時間の入浴は避け、10分程度にとどめましょう。皮脂を落としすぎないよう、適切な温度と時間で入浴を行うことが大切です。

洗い方のポイント

軽くぬらした後、泡立てた石鹸を使い、指の腹で優しく洗ってください。関節部分のシワを伸ばすようにしながら、膝の表や裏も丁寧に洗うことが大切です。特に顔や目の周りは、お子さんが嫌がることがありますが、清潔を保つためにしっかり洗いましょう。

泡立てずに直接肌につけるのは避け、必ず泡立てることが大切です。ナイロンタオルやスポンジ、目の粗いタオルは皮膚を傷つける可能性があるため、使用を控えてください。発疹がある場合でも、皮膚を清潔に保つことは重要です。

洗った後は、ぬるめのお湯でしっかりすすぎ、石鹸の成分を完全に洗い流しましょう。石鹸が皮膚に残ると刺激になる可能性があるため、すすぎ落ちが良いものを選ぶと安心です。

保湿だけではなく薬も重要。自己判断せずに皮膚科を受診しよう

アトピー性皮膚炎の管理には、保湿だけでなく適切な薬の使用も重要です。症状が悪化すると、保湿だけでは改善が難しくなることがあります。悪化する前に皮膚科を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。

忙しくて受診できない場合にはオンライン診療がおすすめ

忙しくて病院へ行く時間が取れない場合、オンライン診療を利用すると便利です。継続的な治療が必要な場合や軽い症状で相談したいときに役立ちます。

オンライン診療とは

オンライン診療は、インターネットを利用して、自宅や外出先から医師の診察を受けられる医療サービスです。スマートフォン、タブレット、パソコンを使い、ビデオチャットで医師と直接相談できます。診察の予約、問診、診断、薬の処方箋の発行、支払いまでをオンラインで完結できるため、病院に行く時間が取れない場合でもスムーズに受診が可能です。

SOKUYAKUとは

SOKUYAKUは、オンライン診療をアプリでスムーズに行えるサービスです。アプリを通じて、診察の予約から薬の受け取りまで、すべての手続きを簡単に完了できます。

専門スタッフによるサポートがあり、お気に入りのクリニックや薬局を登録できる機能も備えています。全国どこでも、当日または翌日に薬を受け取れるため、忙しい方や通院が難しい方にも便利です。お薬手帳をデジタル化できるため、服薬管理がしやすくなります。

まとめ

アトピー性皮膚炎の肌を守るためには、保湿を徹底し、清潔な状態を維持することが重要です。保湿剤には軟膏、クリーム、ゲルなどさまざまな種類があり、肌の状態や季節に応じて適切に使い分けることが大切です。正しい塗り方やタイミングを意識し、日常的にスキンケアを続けることが肌の健康を保つ鍵となります。保湿だけではなく、症状に応じた外用薬の使用も欠かせません。自己判断で対処するのではなく、症状が気になる場合は早めに皮膚科を受診し、適切な治療を受けましょう。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。

当コラムの掲載記事に関するご注意点

1.

当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。

2.

当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。

3.

当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。

4.

前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。