オンライン診療のシステムについて主要4社を比較

オンライン診療とは

オンライン診療は、パソコンやスマートフォン等の通信機器の画面を通して医師が患者さんを診察するシステムです。オンライン診療を開始した当初は、遠隔診療としてへき地や医師の少ない地域のみに利用が許可されていました。

その後、オンラインでの診療の利便性から2015年に厚生労働省がオンライン診療の全国的な解禁を通達しています。そして2018年にはオンライン診療に関するルールが明確化され、オンライン診療が全国的に普及し始めました。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、オンライン診療のニーズが高まる

新型コロナウイルス感染症の拡大により、待合室での診察待ちの間や、会計待ちの間、そして診察中における飛沫感染や空気感染といった2次感染を防ぐため、医療機関の受診ではなく、オンライン診療を希望する患者さんが増えてきています。

また患者さん側だけでなく、医師や看護師といった医療者側にとっても、新型コロナウイルス感染症に感染するリスクを減らす点で歓迎されています。

オンライン診療システムを導入するには

オンライン診療を導入する医療機関のメリットは?

様々な会社がオンラインでの医療サービスを提供していますが、これらのサービスを導入する医療機関のメリットはどのようなものがあるのでしょうか?オンライン診療を導入するメリットについて紹介します。

医師と患者さん双方の時間の使い方が多様に

オンライン診療は予約から医師の診察終了まで予約した時間通りに進みます。患者さんは院内で待つ必要がなく、待ち時間もありません。

医師も患者さんも双方の都合のいい時間帯に診察時間を設定することができます。その結果、医師・患者さん双方とも時間を有効活用することができます。

アプリの利用で予約から決済までの事務続きが簡単に

遠方の患者さんの継続的なフォローが可能

オンライン診療のメリットは、時間や業務の効率化だけではありません。

引越や転勤により患者さんがかかりつけの医療機関を受診できなくなった場合、医療機関がオンライン診療サービスを提供していれば、引き続き継続したフォローを行うことができます。

近くに希望する医療機関がない患者さんも、オンライン診療を利用すれば今まで診てもらっていた医師に相談しやすくなり、医療機関側も受診を継続してもらえるというメリットがあります。

病院やクリニックでの院内感染症対策

病院やクリニック等の医療機関は、待合室など院内が混雑しやすいため、空気感染や飛沫感染等の2次感染を起こしやすい環境といえます。

オンライン診療の普及により、対面診療を受ける患者さんが減ることで院内の混雑を避けることができ、その結果、2次感染を防ぐことができます。

オンラインの対応・連携やセキュリティ管理が今後の課題

機能やサービス内容などの4社を比較

では、どのようなオンライン医療サービス会社があるのでしょうか?下記の会社はオンライン医療サービスを提供している主要な4社です。

オンライン診療サービスは会社によって、提供しているシステム内容は異なります。どの会社がどのようなシステムを提供しているかについて紹介します。

CLINICS(クリニクス)

CLINICSはサービス利用料が他社より安いことを特徴とし、また患者さんからシステム利用料は徴収していません。

システムの機能は診療予約、オンライン問診、ビデオ通話、クレジット決済、宛名ラベル作成、処方箋送信機能等があります。

また、調剤薬局との服薬指導を実施しており、オンラインで予約・問診・診察・清算・処方箋送信・服薬指導・薬の配送までを行えるシステムを提供しています。

curon(クロン)

curonのシステムは導入初期費用や月額固定費用が無料で、診療予約やオンライン問診、患者さんのヘルスデータ管理、ビデオ通話、クレジット決済を一つのアプリで行えます。

また配送関連のシステムが整備されていることが特徴で、宛名ラベルや自動集荷依頼、荷物の追跡もシステムに導入されています。

YaDoc(ヤドック)

YaDocのシステムの特徴は、オンラインでの問診や診察だけでなく、Appleのヘルスデータと連携して患者さんのヘルスデータを記録できたり、ヘルスデータをモニタリングできる点にあります。

料金はクリニックと20床以上の病院で異なります。

ポケットドクター

ポケットドクターのシステムにはYaDocのようにヘルスケア機器と連携してヘルスデータをモニタリングできたり、予約やオンライン決済を行える機能があります。

また、トライアル機能があり、2か月間は利用料金無料でオンライン診療を試すことができます。

まずはオンライン診療サービス会社へ相談・問い合わせしてみましょう

参考文献

(1)厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針

(2)厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について

(3)厚生労働省 医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項

(4)オンライン診療 curon

(5)オンライン診療 クリニクス

(6)オンライン診療 YADOC

(7)オンライン診療 ポケットドクター

最近ではオンライン診療を行っている病院も増えており、誰でも気軽に相談できるという状況が生まれています。

オンライン診療は、

・受付や会計の待ち時間が短縮される。

・自宅や外出先で診療が受けられる。

・院内処方の場合くすりが自宅に届く。

・院内感染・二次感染のリスクがない。

などのメリットがあり、非常に便利なサービスです。

SOKUYAKUでは、多数の診療科目や全国から病院を探すことができます。

また、新型コロナウイルス感染症の検査は、医療機関以外の自宅でも実施が可能です。

SOKUYAKUで、ビデオ通話にて診療をご受診頂き、PCR検査をご希望の場合は、SOKUYAKUからご自宅で唾液採取して頂く検査キットをご注文頂けます。

周辺への感染の可能性を配慮して外出を控えたいやその他事情により、病院に行くことが難しい場合は、オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。

オンライン診療サービスSOKUYAKUについて詳しく見る

新型コロナウイルス感染症の拡大により、厚生労働省は感染症拡大防止に効果があるとして、オンライン診療に関する規則を緩和しました。それにより、全国でオンライン診療サービスが普及し始めています。

オンライン診療サービスを提供する会社は増え始めていますが、会社によって提供するシステム内容も様々です。

今回は、オンライン診療システムを提供している主要4社について、内容を比較しながら紹介します(2021年2月1日現在の情報です)。

オンライン診療とは

オンライン診療は、パソコンやスマートフォン等の通信機器の画面を通して医師が患者さんを診察するシステムです。オンライン診療を開始した当初は、遠隔診療としてへき地や医師の少ない地域のみに利用が許可されていました。

その後、オンラインでの診療の利便性から2015年に厚生労働省がオンライン診療の全国的な解禁を通達しています。そして2018年にはオンライン診療に関するルールが明確化され、オンライン診療が全国的に普及し始めました。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、オンライン診療のニーズが高まる

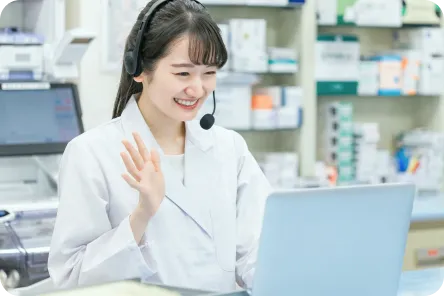

新型コロナウイルス感染症の拡大により、待合室での診察待ちの間や、会計待ちの間、そして診察中における飛沫感染や空気感染といった2次感染を防ぐため、医療機関の受診ではなく、オンライン診療を希望する患者さんが増えてきています。

また患者さん側だけでなく、医師や看護師といった医療者側にとっても、新型コロナウイルス感染症に感染するリスクを減らす点で歓迎されています。

オンライン診療システムを導入するには

患者さん、医療者側の双方のニーズが高まっているオンライン診療ですが、実際に導入するにはどのようにすればよいのでしょうか?

オンライン診療システムを導入するには、オンライン診療システムを提供している会社と医療機関が提携する必要があります。

また、会社と提携してシステムを導入するだけでなく、患者さんにオンライン診察を行うための情報通信機器やインターネット回線の準備が必要となります。

オンライン診療を導入する医療機関のメリットは?

様々な会社がオンラインでの医療サービスを提供していますが、これらのサービスを導入する医療機関のメリットはどのようなものがあるのでしょうか?オンライン診療を導入するメリットについて紹介します。

医師と患者さん双方の時間の使い方が多様に

オンライン診療は予約から医師の診察終了まで予約した時間通りに進みます。患者さんは院内で待つ必要がなく、待ち時間もありません。

医師も患者さんも双方の都合のいい時間帯に診察時間を設定することができます。その結果、医師・患者さん双方とも時間を有効活用することができます。

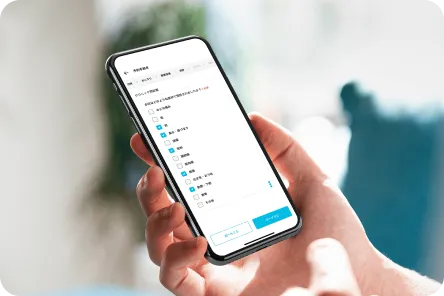

アプリの利用で予約から決済までの事務続きが簡単に

病院が提携するオンライン診療サービスによって、予約から決済まで一つのアプリで一元管理できます。

そのため、受付や決済だけでなく、患者さんがアプリを通して問診や相談内容を入力したり、患者さんのデータをアプリで管理してカルテの整理を減らす等、事務的な手続きが削減され、業務の効率化が図れます。

遠方の患者さんの継続的なフォローが可能

オンライン診療のメリットは、時間や業務の効率化だけではありません。

引越や転勤により患者さんがかかりつけの医療機関を受診できなくなった場合、医療機関がオンライン診療サービスを提供していれば、引き続き継続したフォローを行うことができます。

近くに希望する医療機関がない患者さんも、オンライン診療を利用すれば今まで診てもらっていた医師に相談しやすくなり、医療機関側も受診を継続してもらえるというメリットがあります。

病院やクリニックでの院内感染症対策

病院やクリニック等の医療機関は、待合室など院内が混雑しやすいため、空気感染や飛沫感染等の2次感染を起こしやすい環境といえます。

オンライン診療の普及により、対面診療を受ける患者さんが減ることで院内の混雑を避けることができ、その結果、2次感染を防ぐことができます。

オンラインの対応・連携やセキュリティ管理が今後の課題

オンライン診療は様々なメリットがある一方、課題もあります。まず、オンラインを使用するにあたり、情報通信機器の準備が必要です。医療機関だけでなく、患者さん宅でのインターネット環境の整備も必要となります。

高齢者の方でオンラインの利用が難しいとされる方もおり、医療が必要な年代にどう対応していくかが課題となります。

また、セキュリティの課題があります。電子カルテの情報には多くの個人情報が含まれており、各医療機関で共有するオンライン診療では、万全なセキュリティの構築が急がれます。

例えば、個人情報を管理するサーバーにウイルスが侵入することで、電子カルテ内の個人情報が漏洩する危険性もあるため、セキュリティ対策が必須です。

電子カルテ内の個人情報を守るため、通信回線の整備、ウイルス対策ソフトの導入、USBメモリを使用不能にすること、情報通信機器の管理できるスタッフの制限など徹底する等の対応が必要でしょう。

機能やサービス内容などの4社を比較

では、どのようなオンライン医療サービス会社があるのでしょうか?下記の会社はオンライン医療サービスを提供している主要な4社です。

オンライン診療サービスは会社によって、提供しているシステム内容は異なります。どの会社がどのようなシステムを提供しているかについて紹介します。

CLINICS(クリニクス)

CLINICSはサービス利用料が他社より安いことを特徴とし、また患者さんからシステム利用料は徴収していません。

システムの機能は診療予約、オンライン問診、ビデオ通話、クレジット決済、宛名ラベル作成、処方箋送信機能等があります。

また、調剤薬局との服薬指導を実施しており、オンラインで予約・問診・診察・清算・処方箋送信・服薬指導・薬の配送までを行えるシステムを提供しています。

curon(クロン)

curonのシステムは導入初期費用や月額固定費用が無料で、診療予約やオンライン問診、患者さんのヘルスデータ管理、ビデオ通話、クレジット決済を一つのアプリで行えます。

また配送関連のシステムが整備されていることが特徴で、宛名ラベルや自動集荷依頼、荷物の追跡もシステムに導入されています。

YaDoc(ヤドック)

YaDocのシステムの特徴は、オンラインでの問診や診察だけでなく、Appleのヘルスデータと連携して患者さんのヘルスデータを記録できたり、ヘルスデータをモニタリングできる点にあります。

料金はクリニックと20床以上の病院で異なります。

ポケットドクター

ポケットドクターのシステムにはYaDocのようにヘルスケア機器と連携してヘルスデータをモニタリングできたり、予約やオンライン決済を行える機能があります。

また、トライアル機能があり、2か月間は利用料金無料でオンライン診療を試すことができます。

まずはオンライン診療サービス会社へ相談・問い合わせしてみましょう

オンライン診療の医療サービスを検討中の方は、まず、資料を請求してみて、かかる費用や、使える機能などの内容を問い合わせたり、相談してしましょう。

上記の通り、会社によってオンライン診療の医療サービスやサービス導入に必要な料金、サポートの内容が異なりますので、様々な会社の情報を比較し、メリット・デメリットを確認することが必要です。

また、弊社ではオンライン診療サービス「SOKUYAKU」を提供しております。

オンライン診療を実際にしてみないとイメージが掴みづらいと思います。

システムを試すことができるかどうかやシステムにデモモードがあるかどうかについて、各社に相談して、対応内容を比較することも重要です。

参考文献

(1)厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針

(2)厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について

(3)厚生労働省 医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項

(4)オンライン診療 curon

(5)オンライン診療 クリニクス

(6)オンライン診療 YADOC

(7)オンライン診療 ポケットドクター

最近ではオンライン診療を行っている病院も増えており、誰でも気軽に相談できるという状況が生まれています。

オンライン診療は、

・受付や会計の待ち時間が短縮される。

・自宅や外出先で診療が受けられる。

・院内処方の場合くすりが自宅に届く。

・院内感染・二次感染のリスクがない。

などのメリットがあり、非常に便利なサービスです。

SOKUYAKUでは、多数の診療科目や全国から病院を探すことができます。

また、新型コロナウイルス感染症の検査は、医療機関以外の自宅でも実施が可能です。

SOKUYAKUで、ビデオ通話にて診療をご受診頂き、PCR検査をご希望の場合は、SOKUYAKUからご自宅で唾液採取して頂く検査キットをご注文頂けます。

周辺への感染の可能性を配慮して外出を控えたいやその他事情により、病院に行くことが難しい場合は、オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。

当コラムの掲載記事に関するご注意点

1.

当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。

2.

当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。

3.

当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。

4.

前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。

社会医学系専門医指導医・日本医師会認定健康スポーツ医・日本災害医学会コーディネーションサポートチーム

薬学部卒業後、中外製薬株式会社を経て、北里大学医学部に学士編入。卒後は都立多摩総合医療センターを経て、東京医科大学病院 救命救急センター 後期研修医(現在、非常勤医師)。慶應義塾大学大学院経営管理研究科で医療政策を学び、東北大学発医療AIベンチャー 創業社員・経営企画室長、東京大学大学院工学系研究科学術支援専門職員を経て、2019年うちだ内科医院(街のクリニック立川・村山)を承継開業、2020年医療法人社団季邦会 理事長に就任、2021年街のクリニック日野・八王子開業、2024年街のクリニック大船こども院・高血圧といびきの内科神保町駅前を開業。

2023年に株式会社ENを創業し、Med-Pro Doctorsを運営。医師の転職、バイト探し、開業、承継開業を支援。京セラ・Donuts・Mediencer等で多数の医療事業の開発を支援している。

【SNSメディア】

・Youtube Dr.鎌形の正しい医療ナビ

https://www.youtube.com/@Dr.kamagata

・X(twitter) https://x.com/Hiro_MD_MBA

【関連リンク】

・株式会社EN

https://www.med-pro.jp/en/

・医療法人社団季邦会

https://wellness.or.jp/kihokai/

・街のクリニック立川・村山

https://www.tamagawa-josui.com/

・街のクリニック日野・八王子

https://www.machino-clinic.com/

・びやじま内科医院 大島駅前

https://www.clinic-ojima.com/