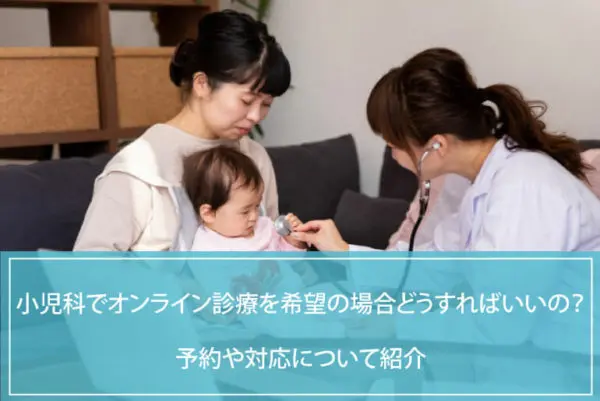

小児科でオンライン診療を希望の場合どうすればいいの?予約や対応について紹介

オンライン診療ってなに?

『オンライン診療』はスマホやパソコンを使用して、病院の予約・受診・お会計をオンライン上で行う「病院受診」における新しい生活様式の一つです。

実は2008年から、厚生労働省は積極的にオンライン診療を推奨していました。その中で昨年は、新型コロナウイルスの感染予防の観点から法律を改正し、対応できる病院や診療科を国も積極的に増やしています。

新型コロナウイルスで導入する病院やクリニックが増加

小児科でも対応可能なの?

社会の変化、特に核家族化や共働きの増加に伴い、子どもの急病や定期受診の際のママの負担はとても大きくなっています。

子どもを病院に連れていくのは一苦労ですし、受診により他の病気をもらうかもしれないという、院内感染のリスクは常に潜んでいました。

さまざまな理由から、潜在的なニーズが多かった小児科では、法改正に伴い受診できる病院・エリアが拡大してきています。

オンライン診療可能な患者さんはどんな方?

急な病気では初診を含む下痢や風邪などの軽い症状の方、慢性疾患では症状が変わらず継続治療を受ける方が対応可能となっています。

しかし、重病を疑うとき(急な頭痛や胸の痛み、出血がある場合)には適していないため、必ず医療機関へ行き受診しましょう。

また子どもの場合、症状を適切に伝えられないため病状が予測しにくく、急変することも多いことから、短時間で重症化しやすいことも考えられます。

「ぐったりしている」「食事や水分が全く取れない」「高熱が続く」「息苦しそう」などの症状が見受けられるときは、オンライン受診ではなく対面で医師の診察を受けましょう。

詳しくはオンライン診療を行っている病院のホームページに記載されていますので、よく読んで受診しましょう。

一時的な基準緩和で初診から診療可能に

かつては「同じ病名で受診をしたことがある方」や「医師のいない過疎地域」に住んでいる方が、継続的な医療を受けるため、初診ではなく限定的にオンライン診療を受けることが可能でした。

2020年の法律改正に伴い、「受診歴のない初診患者」=「はじめてでも、どこの病院でも受診できる」ようになっています。

オンライン診療を受診するには

厚生労働省のHPで実施医療機関を確認

初めてオンライン診療を受けるときは、誰もが不安ではないかと思います。厚生労働省のホームページでは、実施医療機関の情報を提供しています。

実施医療機関は、安心してオンライン診療を受けられますので、ぜひアクセス事前に確認してみましょう。

またはかかりつけ医や近隣の医療機関に電話で問い合わせ

厚生労働省のHPに掲載されていない場合でも、都心部では夜間や休診日を中心に、オンライン診療を積極的に請け負うクリニックが急増しています。

かかりつけの小児科がある場合は、医師がおすすめするオンライン診療を行える病院や提携している病院があるかもしれませんので、ぜひ問い合わせてみましょう。

オンライン診療の事前予約

情報通信機器を用いた医師の診察

医療機関の指定した方法(LINEアカウントやSOKUNAKUなど)で医師の診察を受けます。対面でなはいので症状を適切に把握するために、事前の問診も丁寧に行っている医療機関が増えています。

また、受診する側の準備としても「症状と受診理由、相談したいこと、希望する対応」をメモにまとめて、医師に必要なことを伝えられるようにしておきましょう。

個人情報の登録・確認方法や、症状の説明など、細かい対応が通常の受診と異なる点が多いので、医療機関の案内に従ってスムーズなオンライン受診ができるようにしましょう。

患者希望の薬局へ医療機関から処方箋をFAX等で送信

薬は患者さんが希望する調剤薬局へ、医療機関から処方箋が直接FAXされます。病院受け取った処方箋を薬局へ持って行く手間やわずらわしさ、そして待ち時間から解放されることは魅力的です。

処方された薬はどう受け取るの?

では薬はどのように受け取ったらいいのでしょうか?2020年の法改正に伴って、大変利用しやすくなりましたので、簡単に解説していきます。

薬局へ受け取りに行くまたは自宅へ郵送

症状や検査が必要な場合など対面が必要なことも

待ち時間が少なくママの負担も少ないオンライン診療ですが、診察の結果、触診や聴診などの詳細な診察が必要になることもあります。

採血などの処置が必要とされる場合、直接受診するようを指示される場合がありますので、オンライン診療だけですべてまかなえるわけではない事を、ココロの片隅にとどめておくとよいでしょう。

また子どもの成長過程で、どうしても定期的に受診する必要がある〇歳検診や予防接種も適応外となります。これらは、対面で医師が診察・診断することが重要ですが、対応してくれる病院はありません。

初めて受診する病気の場合、誤診・誤対応を防ぐ目的で7日分までの薬の処方が可能となっております。ただし、精神科の薬など一部処方できない薬もありますので、オンライン診療を受けるうえで注意が必要です。

まずは小児科医に相談してみましょう

お子さんの症状が、オンライン診療で対応することができるのか、判断に迷うことも多いでしょう。

そのような時は自分で判断せず、かかりつけの小児科医もしくはオンライン診療の小児科医に相談して来院する必要があるのか確認すると良いでしょう。

これから、さらに身近になっていくオンライン診療を上手に活用して子育ての負担を減らしていきたいですね。

参考文献

(1)厚生労働省 オンライン診療に関するホームページ

(2)厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針

(3)厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について

(4)厚生労働省 医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項

(5)厚生労働省 電話や情報通信機器による診療を行う医療機関の一覧の公表について

最近ではオンライン診療を行っている病院も増えており、誰でも気軽に相談できるという状況が生まれています。

オンライン診療は、

・受付や会計の待ち時間が短縮される。

・自宅や外出先で診療が受けられる。

・院内処方の場合くすりが自宅に届く。

・院内感染・二次感染のリスクがない。

などのメリットがあり、非常に便利なサービスです。

SOKUYAKUでは、多数の診療科目や全国から病院を探すことができます。

周辺への感染の可能性を配慮して外出を控えたいやその他事情により、病院に行くことが難しい場合は、オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。

オンラインで受診できる医療機関を探す⇒

熱を出したり怪我をしたときに病院に行きたくても、他の兄弟も一緒につれていかなければいけない、仕事や家事を調整しなければならないなど、いままでも小児科受診に伴う移動や待ち時間などは、ママたちの大きな負担でした。

しかし、オンライン診療はスマホ1台で予約でき、自宅での受診からお会計、お薬の受け取りまでスムーズです。

今回は小児科でオンライン診療を受ける場合の、予約や料金など気になる利用方法について詳しく解説していきます。

オンライン診療ってなに?

『オンライン診療』はスマホやパソコンを使用して、病院の予約・受診・お会計をオンライン上で行う「病院受診」における新しい生活様式の一つです。

実は2008年から、厚生労働省は積極的にオンライン診療を推奨していました。その中で昨年は、新型コロナウイルスの感染予防の観点から法律を改正し、対応できる病院や診療科を国も積極的に増やしています。

新型コロナウイルスで導入する病院やクリニックが増加

病院の受診にはお仕事などの調整が必要で時間がかかり、慢性疾患患者を中心として足が遠のき、適切な医療を受けない患者さんが増えてしまうことが社会問題でした。

忙しい成人が気軽に受診できるようにしたいとオンライン診療を始める病院が徐々に増えてきたところに、コロナ禍の新しい生活様式の一つとしてオンライン診療がさらに推奨されているのです。

オンライン診療はこれからも発展していく分野であり、東京都など大都市圏では、どこに住んでいたとしてもオンライン診療が受けられるところまできています。

小児科でも対応可能なの?

社会の変化、特に核家族化や共働きの増加に伴い、子どもの急病や定期受診の際のママの負担はとても大きくなっています。

子どもを病院に連れていくのは一苦労ですし、受診により他の病気をもらうかもしれないという、院内感染のリスクは常に潜んでいました。

さまざまな理由から、潜在的なニーズが多かった小児科では、法改正に伴い受診できる病院・エリアが拡大してきています。

オンライン診療可能な患者さんはどんな方?

急な病気では初診を含む下痢や風邪などの軽い症状の方、慢性疾患では症状が変わらず継続治療を受ける方が対応可能となっています。

しかし、重病を疑うとき(急な頭痛や胸の痛み、出血がある場合)には適していないため、必ず医療機関へ行き受診しましょう。

また子どもの場合、症状を適切に伝えられないため病状が予測しにくく、急変することも多いことから、短時間で重症化しやすいことも考えられます。

「ぐったりしている」「食事や水分が全く取れない」「高熱が続く」「息苦しそう」などの症状が見受けられるときは、オンライン受診ではなく対面で医師の診察を受けましょう。

詳しくはオンライン診療を行っている病院のホームページに記載されていますので、よく読んで受診しましょう。

一時的な基準緩和で初診から診療可能に

かつては「同じ病名で受診をしたことがある方」や「医師のいない過疎地域」に住んでいる方が、継続的な医療を受けるため、初診ではなく限定的にオンライン診療を受けることが可能でした。

2020年の法律改正に伴い、「受診歴のない初診患者」=「はじめてでも、どこの病院でも受診できる」ようになっています。

オンライン診療を受診するには

まずは病院を探すことから始まります。かかりつけ医がオンライン診療を提供している場合もありますし、そうでない場合には自分の住んでいる地域で、オンライン診療を提供している病院を曜日や時間帯・診療科・症状から検索する必要があります。

夜間・休日ですと、オンライン診療が受けられないこともありますので、受診する際はギリギリまで我慢しないことも大切です。

厚生労働省のHPで実施医療機関を確認

初めてオンライン診療を受けるときは、誰もが不安ではないかと思います。厚生労働省のホームページでは、実施医療機関の情報を提供しています。

実施医療機関は、安心してオンライン診療を受けられますので、ぜひアクセス事前に確認してみましょう。

またはかかりつけ医や近隣の医療機関に電話で問い合わせ

厚生労働省のHPに掲載されていない場合でも、都心部では夜間や休診日を中心に、オンライン診療を積極的に請け負うクリニックが急増しています。

かかりつけの小児科がある場合は、医師がおすすめするオンライン診療を行える病院や提携している病院があるかもしれませんので、ぜひ問い合わせてみましょう。

オンライン診療の事前予約

受診しようと考えている医療機関のホームページにアクセスしたり、医療機関に連絡し予約を取得しましょう。

LINEアカウントやSOKUYAKUなどへの登録を使うなど、予約・受診方法は医療機関によって異なっています。

簡単に予約・受診・会計まで包括的に実施可能なクリニックも増えていますので、ご自身が利用しやすい医療機関を選びましょう。この際、自分が希望する時間で診察を受けられる流れで、遠方の病院を選ぶことは避けておきましょう。

オンライン診療で対応できない病状ですと、直接受診をする必要がありますので、そのような点も考慮して、近くのオンライン診療を行う病院を選びましょう。

情報通信機器を用いた医師の診察

医療機関の指定した方法(LINEアカウントやSOKUNAKUなど)で医師の診察を受けます。対面でなはいので症状を適切に把握するために、事前の問診も丁寧に行っている医療機関が増えています。

また、受診する側の準備としても「症状と受診理由、相談したいこと、希望する対応」をメモにまとめて、医師に必要なことを伝えられるようにしておきましょう。

個人情報の登録・確認方法や、症状の説明など、細かい対応が通常の受診と異なる点が多いので、医療機関の案内に従ってスムーズなオンライン受診ができるようにしましょう。

患者希望の薬局へ医療機関から処方箋をFAX等で送信

薬は患者さんが希望する調剤薬局へ、医療機関から処方箋が直接FAXされます。病院受け取った処方箋を薬局へ持って行く手間やわずらわしさ、そして待ち時間から解放されることは魅力的です。

処方された薬はどう受け取るの?

では薬はどのように受け取ったらいいのでしょうか?2020年の法改正に伴って、大変利用しやすくなりましたので、簡単に解説していきます。

薬局へ受け取りに行くまたは自宅へ郵送

最近、都心部で薬を受け取る方法は「薬局に取りに行く」ことが、当たり前ではなくなっています。

先述のように処方箋は、病院から直接、薬局にFAXされています。

薬ができあがると薬剤師からの薬の説明も服薬指導アプリや電話で受けられ、自宅のポストに薬が投函される流れが、一般的になっています。

自宅から1歩も出ることなく受診から処方、お会計まで、すべてオンラインで可能なのは、忙しいママさんたちにはとても心強いですね。

症状や検査が必要な場合など対面が必要なことも

待ち時間が少なくママの負担も少ないオンライン診療ですが、診察の結果、触診や聴診などの詳細な診察が必要になることもあります。

採血などの処置が必要とされる場合、直接受診するようを指示される場合がありますので、オンライン診療だけですべてまかなえるわけではない事を、ココロの片隅にとどめておくとよいでしょう。

また子どもの成長過程で、どうしても定期的に受診する必要がある〇歳検診や予防接種も適応外となります。これらは、対面で医師が診察・診断することが重要ですが、対応してくれる病院はありません。

初めて受診する病気の場合、誤診・誤対応を防ぐ目的で7日分までの薬の処方が可能となっております。ただし、精神科の薬など一部処方できない薬もありますので、オンライン診療を受けるうえで注意が必要です。

まずは小児科医に相談してみましょう

お子さんの症状が、オンライン診療で対応することができるのか、判断に迷うことも多いでしょう。

そのような時は自分で判断せず、かかりつけの小児科医もしくはオンライン診療の小児科医に相談して来院する必要があるのか確認すると良いでしょう。

これから、さらに身近になっていくオンライン診療を上手に活用して子育ての負担を減らしていきたいですね。

参考文献

(1)厚生労働省 オンライン診療に関するホームページ

(2)厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針

(3)厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について

(4)厚生労働省 医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項

(5)厚生労働省 電話や情報通信機器による診療を行う医療機関の一覧の公表について

最近ではオンライン診療を行っている病院も増えており、誰でも気軽に相談できるという状況が生まれています。

オンライン診療は、

・受付や会計の待ち時間が短縮される。

・自宅や外出先で診療が受けられる。

・院内処方の場合くすりが自宅に届く。

・院内感染・二次感染のリスクがない。

などのメリットがあり、非常に便利なサービスです。

SOKUYAKUでは、多数の診療科目や全国から病院を探すことができます。

周辺への感染の可能性を配慮して外出を控えたいやその他事情により、病院に行くことが難しい場合は、オンライン診療を検討してみてはいかがでしょうか。

当コラムの掲載記事に関するご注意点

1.

当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。

2.

当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。

3.

当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。

4.

前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。