夜になると何故かゆい?アトピー皮膚炎の症状で眠れない夜に試したい対策

アトピー性皮膚炎が夜にかゆくなる理由は?

アトピー性皮膚炎のかゆみは、特に夕方から深夜にかけて強くなる傾向があります。統計的にも16時から深夜4時にかけてかゆみが増すことが報告されており、「夜になるとかゆくて眠れない」「かゆみで目が覚める」「朝起きたら無意識に掻いて血が出ていた」といった訴えが多く聞かれます。

夜は服を脱いだり着たりする機会が増え、寝具と肌が触れ合う時間も長くなるため、刺激を受けやすくなります。こうした摩擦が皮膚を刺激し、かゆみを誘発しやすくなります。他に夜にかゆみが強くなる理由は、次のことが考えられます。

体温の上昇が刺激になる

体温の上昇は、アトピー性皮膚炎のかゆみを悪化させる要因のひとつです。入浴、食事、飲酒、布団に入ることで体温が上がり、かゆみを伝える神経の働きが活性化するため、かゆみを強く感じやすくなります。さらに、寝る際には副交感神経が優位になり、皮膚の温度が上昇しやすくなることで、かゆみが増す傾向があります。

リラックスするとかゆみが意識されやすい

日中は仕事や勉強、対人関係などに意識が向いているため、かゆみを感じる機会が少なくなります。しかし、夜になり緊張が解けると、かゆみに意識が向きやすくなり、症状が強く感じられることがあるのです。布団に入るとリラックスし、「かかないようにしよう」という意識も薄れ、無意識に掻いてしまうことが増えます。

乾燥が悪化しやすい

皮膚を清潔に保つことは大切ですが、シャンプーやボディソープで皮脂を落としすぎると、肌の乾燥が進み、かゆみが悪化しやすくなります。特に入浴後は肌の水分が急速に蒸発するため、乾燥によるかゆみが強まります。

睡眠不足がかゆみを悪化させる

睡眠不足は、アトピー性皮膚炎のかゆみをさらに悪化させる要因です。かゆみで眠れないとストレスが増加し、自律神経のバランスが乱れることで、かゆみを引き起こすヒスタミンの分泌が活発になります。その結果、アレルギー反応が強まり、さらにかゆみが増すという悪循環に陥ってしまいます。

ストレスが影響を与える

仕事や人間関係のストレスが続くと交感神経が優位な状態が続き、自律神経のバランスが崩れます。これによりアレルギー反応が悪化し、ヒスタミンなどのかゆみを引き起こす物質が増加します。

本来、睡眠時には副交感神経が優位になることで体がリラックスし、深い眠りにつくことが可能です。しかし、ストレスが強いと交感神経が働いたままとなり、眠りが浅くなったり、睡眠不足になることがあります。

そもそも、かゆみが起こる仕組みは?

かゆみは、単なる不快な感覚ではなく、体を守るための防御反応の一つとされています。皮膚に異物が付着したり、アレルギー反応が起きたりすると、かゆみを伝える神経が刺激され、脳に「かゆい」という信号が送られます。

ヒスタミンの作用

ヒスタミンは、かゆみを引き起こす代表的な物質のひとつです。皮膚には、「肥満細胞」と呼ばれる細胞があります。アレルギー反応や刺激を受けると、そこから放出されるのがヒスタミンです。ヒスタミンは神経を刺激し、「かゆい」という信号を脳に送ります。

この刺激は、さらに神経の末端にも影響を及ぼし、「神経ペプチド」という物質を分泌させます。神経ペプチドは再び肥満細胞を刺激し、さらなるヒスタミンの放出を促すため、かゆみがどんどん広がってしまうのです。

乾燥によるかゆみの増加

健康な皮膚には、水分と油分(皮脂)が適度に保たれており、これが外部からの異物や刺激から肌を守るバリア機能の役割を果たしています。しかし、ドライスキンの状態では、皮膚の表面から水分や油分が失われ、バリア機能が弱くなり、外部からの刺激に対して肌が無防備になります。ほんのわずかな摩擦や気温の変化、衣類のこすれなどにも敏感に反応し、かゆみを引き起こす原因となるのです。

掻くことによる悪循環

掻くことで一時的に気持ちよさを感じたり、かゆみが和らいだように思えたりします。しかし、かゆい部分を掻くことで、皮膚にある細胞から炎症を促進する物質が放出され、それが神経に働きかけてより強いかゆみを引き起こします。掻けば掻くほど炎症が悪化し、かゆみが強くなるのです。強く掻くと皮膚の表面が傷つき、バリア機能が低下することにも注意しましょう。

ヒスタミン以外のかゆみの要因

かゆみの原因となる物質はヒスタミンだけではなく、セロトニン、タンパク質分解酵素、脂質、サイトカインなども関与していることが分かってきました。乾燥肌の状態ではかゆみを伝えるC-線維が皮膚の表面近くまで伸びており、衣服の摩擦やちょっとした刺激でも強いかゆみを感じることがあります。このような場合、かゆみは他の物質によって生じているため、抗ヒスタミン薬を服用しても十分な効果が得られないことがあります。

快適な夜のために出来るかゆみ対策は

夜にかゆみが気になる場合は、次に紹介する対策を試してみましょう。自分にあったものが見つかるかもしれません。

寝室の環境を整える

湿度は50〜60%を目安に保つと、皮膚の乾燥を防ぎ、快適な環境を作れます。エアコンや加湿器を活用して、適切な湿度を維持するようにしましょう。寝る前は部屋の照明を暖色系の間接照明にするなど、リラックスできる環境を整えることが大切です。

睡眠への準備をする

この状況を防ぐためには、入眠までの時間を短くする工夫が有効です。寝る前に軽い運動を取り入れたり、就寝1時間前にはスマホやPCの使用を控えましょう。早く眠りに入ることで、かゆみに意識が集中する時間を減らし、症状の悪化を防ぐことが期待できます。

寝具や衣類を工夫する

パジャマや布団カバーなどの寝具は、「コットン100%」や「シルク」など、通気性がよく摩擦の少ない素材を選ぶと、肌への負担を減らせます。寝具にはダニやホコリが蓄積しやすいため、定期的な洗濯や掃除機がけを行い、清潔な環境を保ちましょう。ダニ対策として、防ダニカバーを使用したり、布団を天日干しや乾燥機で処理するのも効果的です。

冷却でかゆみを和らげる

寝る直前にお風呂に入ると、体温が高いまま布団に入ることになり、かゆみが強くなる原因になります。そのため、入浴は就寝の1時間前までに済ませることが理想的です。冷房や扇風機を活用して室温を調整したり、かゆみが強い部分を保冷剤などで軽く冷やしましょう。ただし、冷やしすぎると逆にかゆみが悪化することがあるため、適度な温度で行うことが大切です。

爪を短くし手袋を活用する

爪を短く整えることで、無意識に掻いてしまった場合でも皮膚へのダメージを最小限に抑えられます。無意識に掻いてしまう場合は、定期的に爪をチェックし、滑らかにしておきましょう。

寝るときに長袖・長ズボンを着用し、綿の手袋をつけることで、寝ている間に無意識に掻いてしまうのを防げます。かゆみを感じやすい部位にガーゼや包帯を巻くことも良いかもしれません。

スキンケアでかゆみを抑える

身体を洗うときは強くこすらず、肌に合ったシャンプーやボディソープを使うこともポイントです。入浴後10分以内に保湿剤を塗ることで、肌の水分を保持し乾燥によるかゆみを抑えられます。

スキンケアはお風呂上がりだけでなく、かゆみを感じたときにも積極的に行ってください。「保水+保湿+保護」のケアを取り入れることで、肌がひんやりとしてかゆみが鎮まりやすくなり、掻くことを防ぐことにもつながります。乾燥が進んでいる場合は、日中も適宜スキンケアを取り入れてみましょう。

抗ヒスタミン薬を活用する

抗ヒスタミン薬を活用することで、かゆみを抑え、夜間の睡眠を妨げる要因を減らせます。医師に相談のうえ、自分の症状に合った抗ヒスタミン薬を処方してもらいましょう。

抗ヒスタミン薬の中には眠気を伴う種類もあり、それがかゆみによる不眠の解消に役立つことがあります。ただし、日中に眠気が残る可能性があるため、服用するタイミングや種類については医師と相談しながら調整することが大切です。

かゆみで眠れない場合は我慢せず皮膚科を受診しよう

かゆみが続いて眠れない場合は、我慢せずに皮膚科を受診することが重要です。夜間のかゆみが慢性化すると、睡眠不足やストレスの増加につながり、さらに症状を悪化させる原因になります。眠れないほどのかゆみを感じたら、放置せず早めに受診しましょう。

症状がつらくて受診できない場合にはオンライン診療がおすすめ

症状がつらく、病院を受診する時間が取れない場合には、オンライン診療を利用するのも一つの方法です。治療が長期になる場合には、活用しましょう。

オンライン診療とは

オンライン診療とは、インターネットを利用して、スマートフォンやパソコンを使い、自宅などから医師の診察を受けられる便利な医療サービスです。診察の予約、問診、診断、薬の処方、そして支払いまで、すべてをオンライン上で完結できます。

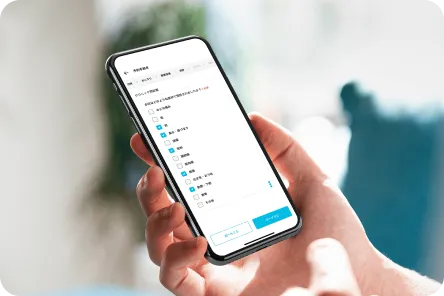

SOKUYAKUとは

SOKUYAKUは、オンライン診療をよりスムーズに行えるサービスです。アプリをつかって、予約から薬の受け取りまで簡単に行えます。操作に困った場合には専門スタッフによるサポートも受けられます。デジタルお薬手帳やクリニック・薬局の登録機能、さらには翌日受け取り可能なお薬配送サービスなど、利便性を高めるサービスが特徴です。

オンラインで受診できる医療機関を探す⇒

まとめ

夜間のかゆみは、体温の上昇、乾燥、ヒスタミンの影響など、さまざまな要因が絡んでいます。快適に眠るためには、寝室の環境や寝具、衣類の選び方、スキンケアに注意しましょう。また、かゆい場所を冷やしたり、抗ヒスタミン薬を使用したりするのも効果的です。かゆみが続き睡眠不足が続くと、症状がさらに悪化することがあるため、放置せずに皮膚科を受診し、治療を受けましょう。

夜になるとかゆみが強まり、なかなか寝付けないと感じることはありませんか?アトピー性皮膚炎のかゆみは夜に悪化しやすく、その原因には体温の変化や自律神経の働き、空気の乾燥などが関係しています。かゆみが続くと眠りが浅くなり、疲れがたまることでさらに症状が悪化することもあるのです。快適に眠るためには、適切な対策が欠かせません。今回は、夜のかゆみを軽減し、ぐっすり眠るための対策を紹介します。

アトピー性皮膚炎が夜にかゆくなる理由は?

アトピー性皮膚炎のかゆみは、特に夕方から深夜にかけて強くなる傾向があります。統計的にも16時から深夜4時にかけてかゆみが増すことが報告されており、「夜になるとかゆくて眠れない」「かゆみで目が覚める」「朝起きたら無意識に掻いて血が出ていた」といった訴えが多く聞かれます。

夜は服を脱いだり着たりする機会が増え、寝具と肌が触れ合う時間も長くなるため、刺激を受けやすくなります。こうした摩擦が皮膚を刺激し、かゆみを誘発しやすくなります。他に夜にかゆみが強くなる理由は、次のことが考えられます。

体温の上昇が刺激になる

体温の上昇は、アトピー性皮膚炎のかゆみを悪化させる要因のひとつです。入浴、食事、飲酒、布団に入ることで体温が上がり、かゆみを伝える神経の働きが活性化するため、かゆみを強く感じやすくなります。さらに、寝る際には副交感神経が優位になり、皮膚の温度が上昇しやすくなることで、かゆみが増す傾向があります。

リラックスするとかゆみが意識されやすい

日中は仕事や勉強、対人関係などに意識が向いているため、かゆみを感じる機会が少なくなります。しかし、夜になり緊張が解けると、かゆみに意識が向きやすくなり、症状が強く感じられることがあるのです。布団に入るとリラックスし、「かかないようにしよう」という意識も薄れ、無意識に掻いてしまうことが増えます。

乾燥が悪化しやすい

皮膚を清潔に保つことは大切ですが、シャンプーやボディソープで皮脂を落としすぎると、肌の乾燥が進み、かゆみが悪化しやすくなります。特に入浴後は肌の水分が急速に蒸発するため、乾燥によるかゆみが強まります。

睡眠不足がかゆみを悪化させる

睡眠不足は、アトピー性皮膚炎のかゆみをさらに悪化させる要因です。かゆみで眠れないとストレスが増加し、自律神経のバランスが乱れることで、かゆみを引き起こすヒスタミンの分泌が活発になります。その結果、アレルギー反応が強まり、さらにかゆみが増すという悪循環に陥ってしまいます。

ストレスが影響を与える

仕事や人間関係のストレスが続くと交感神経が優位な状態が続き、自律神経のバランスが崩れます。これによりアレルギー反応が悪化し、ヒスタミンなどのかゆみを引き起こす物質が増加します。

本来、睡眠時には副交感神経が優位になることで体がリラックスし、深い眠りにつくことが可能です。しかし、ストレスが強いと交感神経が働いたままとなり、眠りが浅くなったり、睡眠不足になることがあります。

そもそも、かゆみが起こる仕組みは?

かゆみは、単なる不快な感覚ではなく、体を守るための防御反応の一つとされています。皮膚に異物が付着したり、アレルギー反応が起きたりすると、かゆみを伝える神経が刺激され、脳に「かゆい」という信号が送られます。

ヒスタミンの作用

ヒスタミンは、かゆみを引き起こす代表的な物質のひとつです。皮膚には、「肥満細胞」と呼ばれる細胞があります。アレルギー反応や刺激を受けると、そこから放出されるのがヒスタミンです。ヒスタミンは神経を刺激し、「かゆい」という信号を脳に送ります。

この刺激は、さらに神経の末端にも影響を及ぼし、「神経ペプチド」という物質を分泌させます。神経ペプチドは再び肥満細胞を刺激し、さらなるヒスタミンの放出を促すため、かゆみがどんどん広がってしまうのです。

乾燥によるかゆみの増加

健康な皮膚には、水分と油分(皮脂)が適度に保たれており、これが外部からの異物や刺激から肌を守るバリア機能の役割を果たしています。しかし、ドライスキンの状態では、皮膚の表面から水分や油分が失われ、バリア機能が弱くなり、外部からの刺激に対して肌が無防備になります。ほんのわずかな摩擦や気温の変化、衣類のこすれなどにも敏感に反応し、かゆみを引き起こす原因となるのです。

掻くことによる悪循環

掻くことで一時的に気持ちよさを感じたり、かゆみが和らいだように思えたりします。しかし、かゆい部分を掻くことで、皮膚にある細胞から炎症を促進する物質が放出され、それが神経に働きかけてより強いかゆみを引き起こします。掻けば掻くほど炎症が悪化し、かゆみが強くなるのです。強く掻くと皮膚の表面が傷つき、バリア機能が低下することにも注意しましょう。

ヒスタミン以外のかゆみの要因

かゆみの原因となる物質はヒスタミンだけではなく、セロトニン、タンパク質分解酵素、脂質、サイトカインなども関与していることが分かってきました。乾燥肌の状態ではかゆみを伝えるC-線維が皮膚の表面近くまで伸びており、衣服の摩擦やちょっとした刺激でも強いかゆみを感じることがあります。このような場合、かゆみは他の物質によって生じているため、抗ヒスタミン薬を服用しても十分な効果が得られないことがあります。

快適な夜のために出来るかゆみ対策は

夜にかゆみが気になる場合は、次に紹介する対策を試してみましょう。自分にあったものが見つかるかもしれません。

寝室の環境を整える

湿度は50〜60%を目安に保つと、皮膚の乾燥を防ぎ、快適な環境を作れます。エアコンや加湿器を活用して、適切な湿度を維持するようにしましょう。寝る前は部屋の照明を暖色系の間接照明にするなど、リラックスできる環境を整えることが大切です。

睡眠への準備をする

この状況を防ぐためには、入眠までの時間を短くする工夫が有効です。寝る前に軽い運動を取り入れたり、就寝1時間前にはスマホやPCの使用を控えましょう。早く眠りに入ることで、かゆみに意識が集中する時間を減らし、症状の悪化を防ぐことが期待できます。

寝具や衣類を工夫する

パジャマや布団カバーなどの寝具は、「コットン100%」や「シルク」など、通気性がよく摩擦の少ない素材を選ぶと、肌への負担を減らせます。寝具にはダニやホコリが蓄積しやすいため、定期的な洗濯や掃除機がけを行い、清潔な環境を保ちましょう。ダニ対策として、防ダニカバーを使用したり、布団を天日干しや乾燥機で処理するのも効果的です。

冷却でかゆみを和らげる

寝る直前にお風呂に入ると、体温が高いまま布団に入ることになり、かゆみが強くなる原因になります。そのため、入浴は就寝の1時間前までに済ませることが理想的です。冷房や扇風機を活用して室温を調整したり、かゆみが強い部分を保冷剤などで軽く冷やしましょう。ただし、冷やしすぎると逆にかゆみが悪化することがあるため、適度な温度で行うことが大切です。

爪を短くし手袋を活用する

爪を短く整えることで、無意識に掻いてしまった場合でも皮膚へのダメージを最小限に抑えられます。無意識に掻いてしまう場合は、定期的に爪をチェックし、滑らかにしておきましょう。

寝るときに長袖・長ズボンを着用し、綿の手袋をつけることで、寝ている間に無意識に掻いてしまうのを防げます。かゆみを感じやすい部位にガーゼや包帯を巻くことも良いかもしれません。

スキンケアでかゆみを抑える

身体を洗うときは強くこすらず、肌に合ったシャンプーやボディソープを使うこともポイントです。入浴後10分以内に保湿剤を塗ることで、肌の水分を保持し乾燥によるかゆみを抑えられます。

スキンケアはお風呂上がりだけでなく、かゆみを感じたときにも積極的に行ってください。「保水+保湿+保護」のケアを取り入れることで、肌がひんやりとしてかゆみが鎮まりやすくなり、掻くことを防ぐことにもつながります。乾燥が進んでいる場合は、日中も適宜スキンケアを取り入れてみましょう。

抗ヒスタミン薬を活用する

抗ヒスタミン薬を活用することで、かゆみを抑え、夜間の睡眠を妨げる要因を減らせます。医師に相談のうえ、自分の症状に合った抗ヒスタミン薬を処方してもらいましょう。

抗ヒスタミン薬の中には眠気を伴う種類もあり、それがかゆみによる不眠の解消に役立つことがあります。ただし、日中に眠気が残る可能性があるため、服用するタイミングや種類については医師と相談しながら調整することが大切です。

かゆみで眠れない場合は我慢せず皮膚科を受診しよう

かゆみが続いて眠れない場合は、我慢せずに皮膚科を受診することが重要です。夜間のかゆみが慢性化すると、睡眠不足やストレスの増加につながり、さらに症状を悪化させる原因になります。眠れないほどのかゆみを感じたら、放置せず早めに受診しましょう。

症状がつらくて受診できない場合にはオンライン診療がおすすめ

症状がつらく、病院を受診する時間が取れない場合には、オンライン診療を利用するのも一つの方法です。治療が長期になる場合には、活用しましょう。

オンライン診療とは

オンライン診療とは、インターネットを利用して、スマートフォンやパソコンを使い、自宅などから医師の診察を受けられる便利な医療サービスです。診察の予約、問診、診断、薬の処方、そして支払いまで、すべてをオンライン上で完結できます。

SOKUYAKUとは

SOKUYAKUは、オンライン診療をよりスムーズに行えるサービスです。アプリをつかって、予約から薬の受け取りまで簡単に行えます。操作に困った場合には専門スタッフによるサポートも受けられます。デジタルお薬手帳やクリニック・薬局の登録機能、さらには翌日受け取り可能なお薬配送サービスなど、利便性を高めるサービスが特徴です。

まとめ

夜間のかゆみは、体温の上昇、乾燥、ヒスタミンの影響など、さまざまな要因が絡んでいます。快適に眠るためには、寝室の環境や寝具、衣類の選び方、スキンケアに注意しましょう。また、かゆい場所を冷やしたり、抗ヒスタミン薬を使用したりするのも効果的です。かゆみが続き睡眠不足が続くと、症状がさらに悪化することがあるため、放置せずに皮膚科を受診し、治療を受けましょう。

この記事には医師による認証マークである「メディコレマーク」が付与されています。

当コラムの掲載記事に関するご注意点

1.

当コラムに掲載されている情報については、執筆される方に対し、事実や根拠に基づく執筆をお願いし、当社にて掲載内容に不適切な表記がないか、確認をしておりますが、医療及び健康管理上の事由など、その内容の正確性や有効性などについて何らかの保証をできるものではありません。

2.

当コラムにおいて、医療及び健康管理関連の資格を持った方による助言、評価等を掲載する場合がありますが、それらもあくまでその方個人の見解であり、前項同様に内容の正確性や有効性などについて保証できるものではありません。

3.

当コラムにおける情報は、執筆時点の情報であり、掲載後の状況により、内容の変更が生じる場合があります。

4.

前各項に関する事項により読者の皆様に生じた何らかの損失、損害等について、当社は一切責任を負うものではありません。

皮膚科, 形成外科, 総合内科, 美容外科, 美容皮膚科, 先端医療, 再生医療

2014年3月 近畿大学医学部医学科卒業 2014年4月 慶應義塾大学病院初期臨床研修医 2016年4月 慶應義塾大学病院形成外科入局 2016年10月 佐野厚生総合病院形成外科 2017年4月 横浜市立市民病院形成外科 2018年4月 埼玉医科総合医療センター形成外科・美容外科 2018年10月 慶應義塾大学病院形成外科助教休職 2019年2月 銀座美容外科クリニック 分院長 2020年5月 青山メディカルクリニック 開業